CD événement, compte rendu critique. Mondonville : Grands Motets. György Vasgheyi (2 cd Glossa, 2015). Le geste des baroqueux essaime jusqu’en Hongrie : György Vashegyi est en passe de devenir par son implication et la sûreté de sa direction, le William Christie Hongrois… C’est un défricheur au tempérament généreux, surtout à la vision globale et synthétique propre aux grands architectes sonores. C’est aussi une affaire de sensibilité et de goût : car le chef hongrois goûte et comprend comme nul autre aujourd’hui, à l’égal de nos grands Baroqueux d’hier, la subtile alchimie de la musique française.

CD événement, compte rendu critique. Mondonville : Grands Motets. György Vasgheyi (2 cd Glossa, 2015). Le geste des baroqueux essaime jusqu’en Hongrie : György Vashegyi est en passe de devenir par son implication et la sûreté de sa direction, le William Christie Hongrois… C’est un défricheur au tempérament généreux, surtout à la vision globale et synthétique propre aux grands architectes sonores. C’est aussi une affaire de sensibilité et de goût : car le chef hongrois goûte et comprend comme nul autre aujourd’hui, à l’égal de nos grands Baroqueux d’hier, la subtile alchimie de la musique française.

György Vashgyi, maître du Baroque Français

Artisan d’un Mondonville plus détaillé, clair que dramatique, le chef hongrois affirme l’éloquence réjouissante de son geste : un nouvel accomplissement à Budapest.

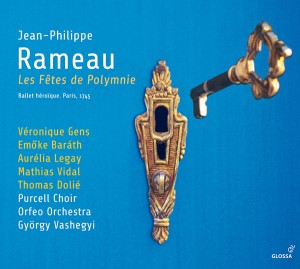

LE BAROQUE FRANCAIS : UNE PASSION HONGROISE. György Vashegyi a ce sens du verbe et de la clarté semblable aux pionniers indémodables… Il se passe évidemment plusieurs événements intéressants en Hongrie et à Budapest : depuis quelques années, chacun de ses enregistrements est attendu et légitimement salué (édité par Glossa : son dernier Rameau, un inédit Les Fêtes de Polymnie, a remporté le CLIC de classiquenews 2015 pour l’année Rameau, de loin le titre le plus convaincant avec celui de l’ensemble Zaïs / Paul Goussot et Benoît Babel, autre CLIC de classiquenews édité par PARATY)… Mais ici, après la furie intensive et sensuelle de  Rameau, le chef et ses équipes (choeur Purcell et orchestre sur instruments anciens Orfeo) s’attaque à un sommet de la ferveur chorale et lyrique du XVIIIè, les Grands Motets de Mondonville. Le compositeur est l’un des plus doués de sa génération, un dramaturge né, un virtuose du drame, maniant et cultivant la virtuosité à tous les niveaux : solistes, choeurs, orchestre. Son écriture fulmine, tempête, s’exclame mais avec un raffinement sonore, une élégance instrumentale inouïe propre aux années 1730 et 1740. De fait ses Grands Motets d’abord destinés aux célébrations purement liturgiques à Versailles, ont été ensuite repris à Paris dans la salle du Concert Spirituel, piliers d’une programmation particulièrement applaudie par les auditeurs du XVIIIè (virtuosité ciselée du récit Exultabunt pour basse et violoncelle solo, digne d’un JS Bach !). VOIR notre reportage vidéo Györgyi Vashegyi ressuscite Les Fêtes de Polymnie à Budapest (2014, avec Mathias Vidal et Véronique Gens, pour l’anniversaire Rameau / 250 ème anniversaire).

Rameau, le chef et ses équipes (choeur Purcell et orchestre sur instruments anciens Orfeo) s’attaque à un sommet de la ferveur chorale et lyrique du XVIIIè, les Grands Motets de Mondonville. Le compositeur est l’un des plus doués de sa génération, un dramaturge né, un virtuose du drame, maniant et cultivant la virtuosité à tous les niveaux : solistes, choeurs, orchestre. Son écriture fulmine, tempête, s’exclame mais avec un raffinement sonore, une élégance instrumentale inouïe propre aux années 1730 et 1740. De fait ses Grands Motets d’abord destinés aux célébrations purement liturgiques à Versailles, ont été ensuite repris à Paris dans la salle du Concert Spirituel, piliers d’une programmation particulièrement applaudie par les auditeurs du XVIIIè (virtuosité ciselée du récit Exultabunt pour basse et violoncelle solo, digne d’un JS Bach !). VOIR notre reportage vidéo Györgyi Vashegyi ressuscite Les Fêtes de Polymnie à Budapest (2014, avec Mathias Vidal et Véronique Gens, pour l’anniversaire Rameau / 250 ème anniversaire).

Ici, György Vashegyi s’attaque à 4 d’entre eux, parmi les plus ambitieux, vrais défis en expressivité, équilibrage, dynamique globale : les plus connus tels Nisi Dominus (1743), et De Profundis (1748), et les plus rares voire inédits : Magnus Dominus (1734, donc contemporain des Grands Motets de Rameau) et surtout Cantate Domino de 1742 (la révélation du présent double album). Le chef hongrois complète astucieusement l’apport premier, fondateur de William Christie (qui dévoilait les Dominus Regnavit, In Exitu Israel, De Profundis… dès 1996). 20 ans plus tard, György Vashegyi affirme une lecture habitée, personnelle particulièrement convaincante qui touche par son étonnante cohérence et sa suavité comme son dramatisme millimétrés.

Evidemment d’emblée cette lecture n’a ni la classe ni le souffle élégantissime d’un William Christie, – artisan inégalé pour Rameau ou Mondonville dont il a ressuscité les Grands Motets il y a donc 20 ans déjà. Pourtant… ce que réalise le chef hongrois György Vashegyi relève du … miracle, tout simplement. C’est une passionnante relecture des Grand Motets à laquelle il nous invite : une interprétation qui convainc par sa sincérité et aussi sa franchise, évitant tout ce que l’on retrouve ordinairement chez les autres chefs trop verts ou trop ambitieux et souvent mal préparés : instabilité, maniérisme, sécheresse, grandiloquence… A contrario de tout cela, l’ex assistant de Rilling ou de Gardiner possède une éloquence exceptionnelle des ensembles – orchestre, choeur, solistes ; une conscience des équilibres et des étagements entre les parties qui révèle et confirme une étonnante pensée globale, une vision d’architecte. Le sentiment qui traverse chaque séquence, le choix des solistes dont surtout les hommes s’avèrent spécifiquement convaincant : le baryton Alain Buet (partenaire familier des grandes résurrection baroques à Versailles) incarne une noblesse virile et une fragilité humaine, passionnante à suivre ; le ténor (haute-contre) Mathias Vidal qui sait tant frémir, projeter, prendre des risques aussi tout en sculptant le verbe lyrique français, éblouit littéralement dans l’articulation tendre des textes latins : chacune de ses interventions par leur engagement individualisé et le souci de l’éloquence, est un modèle du genre ; l’immense artiste est au sommet actuellement de ses possibilités : il serait temps enfin qu’on lui confie des rôles dramatiques dans les productions lyriques digne de sa juste intuition.

Le chœur Purcell démontre à chaque production ou enregistrement initié par le chef, une science de la précision collective, à la fois autoritaire, des plus séduisantes… sans pourtant ici atteindre au chatoiement choral des Arts Flo (inégalés dans ce sens).

Souvenons nous de leur Isbé, somptueux opéra du même Mondonvile, ressuscité en mars dernier (2016), découverte absolue et réjouissante et chef d’oeuvre lyrique qu’il a fallu écouter jusqu’à Budapest pour en mesurer l’éclat, le raffinement, l’originalité (qui préfigure comme chez Rameau, la comédie musicale française à venir…). L’opéra donné en version de concert a été l’une des grandes révélations de ces dernières années.

De toute évidence, la sensibilité du chef György Vashegyi dispose à Budapest d’un collectif admirablement inspiré, avec propre à sa direction, une exigence quant à la clarté, à une absolue sobriété qui fouille le détail, au risque parfois de perdre le souffle et la tension… sans omettre la caractérisation, moins contrastée moins spectaculaire et profonde que chez William Christie qui faisait de chaque épisode une peinture d’histoire, un drame, une cosmogonie humaine d’une tenue irrésistible, d’une gravité saisissante.

De toute évidence, la sensibilité du chef György Vashegyi dispose à Budapest d’un collectif admirablement inspiré, avec propre à sa direction, une exigence quant à la clarté, à une absolue sobriété qui fouille le détail, au risque parfois de perdre le souffle et la tension… sans omettre la caractérisation, moins contrastée moins spectaculaire et profonde que chez William Christie qui faisait de chaque épisode une peinture d’histoire, un drame, une cosmogonie humaine d’une tenue irrésistible, d’une gravité saisissante.

Cependant la lecture de György Vashegyi déploie de réelles affinités avec la musique baroque française ; d’Helmut Rilling, il a acquis une précision impressionnante dans l’architecture globale ; de Gardiner, un souci de l’expressivité juste. Les qualités d’une telle vision savent ciseler le chant des instruments avec une grande justesse poétique : car ici la virtuosité de l’orchestre est au moins égale à celle des voix.

Les spectateurs et auditeurs à la Chapelle royale de Versailles le savaient bien, tous venaient à l’église écouter Mondonville comme on va à l’opéra. Le drame et le souffle manquent parfois ici, – point faible qui creuse l’écart avec Les Arts Flo, en particulier dans les choeurs fugués : Requiem aeternam du De Profundis de 1748, un peu faible – mais tension redoublée, davantage exaltée du Gloria Patri dans le Motet de 1734.

Cependant à Budapest, l’esthétique toute en retenue, mettant surtout le français au devant de la scène, se justifie pleinement, en cohérence comme en expressivité. Vashegyi sait construire un édifice musical dont la ferveur, la cohésion sonore et le feu touchent ; comptant par l’engagement de ses solistes particulièrement impliqués, soignant chacun leur articulation …Réserve : dommage que la haute-contre Jeffrey Thompson manque de justesse dans ses aigus souvent détimbrés et tirés : à cause de ses défaillances manifestes, le chanteur est hors sujet et déçoit considérablement dès son grand récit avec choeur : Magnus Dominus, début du Magnus Dominus de 1734 ; surtout dans son récit avec choeur : Laudent nomen ejus ... en totale déroute et faillite sur le plan de la justesse ; il aurait fallu reprendre en une autre session ce qui relève de l’amateurisme. Erreur de casting qui revient à la supervision artistique de l’enregistrement.

ORCHESTRE SUPERLATIF. Heureusement ce que réalise le chef à l’orchestre saisit par sa précision et là encore, son sens des équilibres (hautbois accompagnant le dessus dans la section qui suit). Confirmant un défaut principal déjà constaté dans ses précédentes gravures, Chantal Santon n’articule pas – même si ses vocalises sont aériennes et d’une fluidité toute miellée ; la Française ne partage pas cette diction piquante qui fait tout le sel de sa consœur Daniela Skorva, ex lauréate du Jardin des voix de William Christie (sûreté idéale du Quia beneplacitum du Cantate Dominum). Le meilleur dramatique et expressif du choeur se dévoile dans la rhétorique maîtrisée du choeur spectaculaire « Ipsi videntes… » : acuité perçante du choeur et surtout agilité précise de l’orchestre. L’un des apports de l’album tient au choix des Motets : ce Magnus Dominus de 1734, est le moins connu ; dans l’écriture, moins spectaculaire que les autres (malgré l’Ipsi videntes précédemment cité et sa fureur chorale), ne déployant pas ce souffle expressif d’une séquence à l’autre.

ORCHESTRE SUPERLATIF. Heureusement ce que réalise le chef à l’orchestre saisit par sa précision et là encore, son sens des équilibres (hautbois accompagnant le dessus dans la section qui suit). Confirmant un défaut principal déjà constaté dans ses précédentes gravures, Chantal Santon n’articule pas – même si ses vocalises sont aériennes et d’une fluidité toute miellée ; la Française ne partage pas cette diction piquante qui fait tout le sel de sa consœur Daniela Skorva, ex lauréate du Jardin des voix de William Christie (sûreté idéale du Quia beneplacitum du Cantate Dominum). Le meilleur dramatique et expressif du choeur se dévoile dans la rhétorique maîtrisée du choeur spectaculaire « Ipsi videntes… » : acuité perçante du choeur et surtout agilité précise de l’orchestre. L’un des apports de l’album tient au choix des Motets : ce Magnus Dominus de 1734, est le moins connu ; dans l’écriture, moins spectaculaire que les autres (malgré l’Ipsi videntes précédemment cité et sa fureur chorale), ne déployant pas ce souffle expressif d’une séquence à l’autre.

DEFIS RELEVÉS. La plus grande réussite s’impose dans les deux Motets du cd2 : Cantate Domino (1742) et Nisi Dominus (1743). Le geste s’impose à l’orchestre : ample, suave, d’une articulation souveraine (début du Nisi ; intériorité calibrée dans Cantate Domino et le solo de violoncelle de l’exaltabunt…). Vocalement, il est heureux que le chef ait défendu l’option de solistes français car ici c’est la langue et sa déclamation naturelle qui articulent tout l’édifice musical. Le sens du verbe, l’intelligence rhétorique et discursive, la mise en place se distinguent indiscutablement. Et jusque là instable, la haute-contre Jeffrey Thompson reprend le dessus avec un panache recouvré dans la tenue prosodique hallucinante de l’ultime épisode de Cantate Domino. Le Trio du même motet s’impose comme une autre révélation : 3 voix témoins qui touchent par leur humanité terrassée (Ad Alligandos Reges – expression de la force des élus de Dieu-, dont l’expressivité à trois, sonne comme un temps dramatique suspendu d’un profondeur inédite).

ARDENT, PERCUTANT MATHIAS VIDAL. Dans le Nisi Dominus, on ne saurait trop souligner la justesse stylistique des deux solistes dans ce sens, Alain Buet et Mathias Vidal, dont l’assise et l’expressivité mesurée alliées à un exemplaire sens du verbe apportent un éclairage superlatif sur le plan de l’incarnation : la couleur et le timbre font de chacun de leur récit non pas une déclaration/déclamation sophistiquée et pédante, mais un témoignage humain, fortement individualisé, éclat intérieur et drame intime que ne partagent absolument pas leur partenaires, surtout féminins (autant de caractère distincts qui font d’ailleurs l’attrait particulier du duo dessus / basse-taille et choeur du « Vanum est vobis »). Le récit pour haute-contre : « Cum delectis » affirme la maîtrise stupéfiante de MATHIAS VIDAL dans la caractérisation, l’éloquence, l’articulation, le style. Le chanteur diffuse des aigus tenus, timbrés, mordants d’une intensité admirable. Certes acide parfois (ce que nous apprécions justement par sa singularité propre), le timbre du Français projette le texte avec une franchise et une clarté exemplaire (« merces fructus ventris »…), trouvant un équilibre idéal entre drame et ferveur : Mathias Vidal mord dans chaque mot, en restitue la saveur gutturale, le jeu des consonnes avec une rare intelligence… expression la plus juste d’un texte de certitude qui célèbre la générosité divine ; à ses côtés, chef et orchestre offrent le meilleur dans cette vision lumineuse, précise, d’une architecture limpide et puissante. Toute la modernité éruptive et spectaculaire de Mondonville éclate littéralement dans le choeur « Sicut sagittae » dont le chef fait un duo passionnant entre chanteurs (droits, sûrs, là aussi d’une précision collective parfaite) et orchestre. Plus habité et sûr sur le plan de la justesse, Jeffrey Thompson – qui a chanté sous la direction de William Christie dans le motet In Convertendo (absent du présent coffret), convainc davantage (moins exposé dans les aigus) dans le Non confundetur final, qui n’est que verbe et travail linguistique, un prolongement du génie du Rameau de Platée. Chef, chanteurs, instrumentistes prennent tous les risques dans cette séquence où ils se lâcheraient presque, alliant souffle et majesté, deux qualités qui faisaient la réussite des Arts Flo.

ARDENT, PERCUTANT MATHIAS VIDAL. Dans le Nisi Dominus, on ne saurait trop souligner la justesse stylistique des deux solistes dans ce sens, Alain Buet et Mathias Vidal, dont l’assise et l’expressivité mesurée alliées à un exemplaire sens du verbe apportent un éclairage superlatif sur le plan de l’incarnation : la couleur et le timbre font de chacun de leur récit non pas une déclaration/déclamation sophistiquée et pédante, mais un témoignage humain, fortement individualisé, éclat intérieur et drame intime que ne partagent absolument pas leur partenaires, surtout féminins (autant de caractère distincts qui font d’ailleurs l’attrait particulier du duo dessus / basse-taille et choeur du « Vanum est vobis »). Le récit pour haute-contre : « Cum delectis » affirme la maîtrise stupéfiante de MATHIAS VIDAL dans la caractérisation, l’éloquence, l’articulation, le style. Le chanteur diffuse des aigus tenus, timbrés, mordants d’une intensité admirable. Certes acide parfois (ce que nous apprécions justement par sa singularité propre), le timbre du Français projette le texte avec une franchise et une clarté exemplaire (« merces fructus ventris »…), trouvant un équilibre idéal entre drame et ferveur : Mathias Vidal mord dans chaque mot, en restitue la saveur gutturale, le jeu des consonnes avec une rare intelligence… expression la plus juste d’un texte de certitude qui célèbre la générosité divine ; à ses côtés, chef et orchestre offrent le meilleur dans cette vision lumineuse, précise, d’une architecture limpide et puissante. Toute la modernité éruptive et spectaculaire de Mondonville éclate littéralement dans le choeur « Sicut sagittae » dont le chef fait un duo passionnant entre chanteurs (droits, sûrs, là aussi d’une précision collective parfaite) et orchestre. Plus habité et sûr sur le plan de la justesse, Jeffrey Thompson – qui a chanté sous la direction de William Christie dans le motet In Convertendo (absent du présent coffret), convainc davantage (moins exposé dans les aigus) dans le Non confundetur final, qui n’est que verbe et travail linguistique, un prolongement du génie du Rameau de Platée. Chef, chanteurs, instrumentistes prennent tous les risques dans cette séquence où ils se lâcheraient presque, alliant souffle et majesté, deux qualités qui faisaient la réussite des Arts Flo.

COMPLEMENT ESSENTIEL. Voilà donc un coffret qui complète notre connaissance des Grands Motets de Mondonville, révélant la science dramatique et fervente de deux opus moins connus : Magnus Dominus de 1734 et Cantate Domino de 1742. Une lecture superlative malgré les petites réserves exprimées. De toute évidence, c’est le goût et la mesure du chef György Vashegyi qui s’imposent ici par son intelligence, sa probité, sa passion de la clarté expressive. Désormais à Budapest règne une compréhension exceptionnelle du Baroque Français : c’est le fruit d’un travail spécifique défendu par un connaisseur passionnant. Superbe réalisation qui rend justice au génie de Mondonville. N’hésitez plus, s’il vous manquait un argument ou un prétexte pour un prochain séjour à Budapest, profitez d’un concert du chef György Vashegyi au MUPA (salle de concerts nationale) pour visitez la cité hongroise, nouveau foyer baroque à suivre absolument. CLIC de CLASSIQUENEWS de mai 2016.

COMPLEMENT ESSENTIEL. Voilà donc un coffret qui complète notre connaissance des Grands Motets de Mondonville, révélant la science dramatique et fervente de deux opus moins connus : Magnus Dominus de 1734 et Cantate Domino de 1742. Une lecture superlative malgré les petites réserves exprimées. De toute évidence, c’est le goût et la mesure du chef György Vashegyi qui s’imposent ici par son intelligence, sa probité, sa passion de la clarté expressive. Désormais à Budapest règne une compréhension exceptionnelle du Baroque Français : c’est le fruit d’un travail spécifique défendu par un connaisseur passionnant. Superbe réalisation qui rend justice au génie de Mondonville. N’hésitez plus, s’il vous manquait un argument ou un prétexte pour un prochain séjour à Budapest, profitez d’un concert du chef György Vashegyi au MUPA (salle de concerts nationale) pour visitez la cité hongroise, nouveau foyer baroque à suivre absolument. CLIC de CLASSIQUENEWS de mai 2016.

CD, compte rendu critique. Mondonville : Grands Motets. György Vasgheyi. 2 cd Glossa GCD 923508 – Durée : 43:20 + 52:47 – Enregistrement à Budapest (Béla Bartók National Concert Hall, MÜPA), Hongrie, les 2-4 novembre 2015. Très bonne prise de son, claire, aérée, respectant l’équilibre soistes, choeurs, orchestre défendu dans son geste et son esthétique par le chef hongrois, György Vashegy. Un prochain concert à Versailles est annoncé au second semestre 2016, prochain événement au concert présenté par Château de Versailles spectacles. A suivre prochainement sur classiquenews.com

CD, compte rendu critique. Mondonville : Grands Motets. György Vasgheyi. 2 cd Glossa GCD 923508 – Durée : 43:20 + 52:47 – Enregistrement à Budapest (Béla Bartók National Concert Hall, MÜPA), Hongrie, les 2-4 novembre 2015. Très bonne prise de son, claire, aérée, respectant l’équilibre soistes, choeurs, orchestre défendu dans son geste et son esthétique par le chef hongrois, György Vashegy. Un prochain concert à Versailles est annoncé au second semestre 2016, prochain événement au concert présenté par Château de Versailles spectacles. A suivre prochainement sur classiquenews.com

JEAN-JOSEPH DE MONDONVILLE : Grands Motets

CD I

De profundis (1748)

01 Chœur: De profundis clamavi

02 Récit de basse-taille: Fiant aures

03 Récit de haute-contre: Quia apud te propitiatio

04 Chœur: A custodia matutina

05 Récit de dessus: Quia apud Dominum

06 Récit de dessus et chœur: Et ipse redimet Israël

07 Chœur: Requiem æternam

Magnus Dominus (1734)

08 Récit de haute-contre et chœur: Magnus Dominus

09 Récit de dessus: Deus in domibus ejus cognoscetur

10 Chœur: Ipsi videntes sic admirati sunt

11 Récit de dessus: Secundum nomen tuum

12 Récit de dessus et chœur: Lætetur mons Sion

13 Duo de dessus: Quoniam hic est Deus

14 Chœur: Gloria Patri

CD II

Nisi Dominus (1743)

01 Récit de basse-taille: Nisi Dominus

02 Duo de dessus et basse-taille et chœur: Vanum est vobis

03 Récit de haute-contre: Cum dederit dilectis

04 Chœur: Sicut sagittæ

05 Duo de basses-tailles: Beatus vir

06 Air de basse-taille et chœur: Non confundetur

Cantate Domino (1742)

07 Chœur: Cantate Domino

08 Duo de dessus: Lætetur Israël

09 Récit de haute-contre: Adorate et invocate

10 Récit de haute-contre et chœur: Laudent nomen ejus

11 Récit de dessus: Quia beneplacitum

12 Récit de basse-taille: Exultabunt sancti in gloria

13 Chœur: Exaltationes Dei

14 Trio de dessus, haute-contre et basse-taille: Ad alligandos Reges

15 Chœur: Gloria Patri

16 Duo de haute-contre et basse-taille et chœur: Sicut erat in principio

—

Chantal Santon-Jeffery, dessus

Daniela Skorka, dessus

Mathias Vidal, haute-contre

Jeffrey Thompson, haute-contre

Alain Buet, basse-taille

Purcell Choir

Orfeo Orchestra

György Vashegyi, direction musicale

Approfondir

Retrouvez le ténor Mathias VIDAL :

La Finta Giardiniera (Belfiore) à l’Opéra de Rennes

30 mai – 7 juin 2016

Les Indes Galantes de Rameau (Don Carlos, Damon)

Ivor Bolton, direction

Opéra d’état de Bavière, Munich

les 24, 26, 27, 29 et 30 juillet 2016

Le Carnaval de Venise, Campra.

Prague, le 4 août

MATHIS VIDAL en vidéo

Gala Lully à la Galerie des Glaces de Versailles

Production Château de Versailles Spectacles

Cantates pour le Prix de Rome de Max d’Ollone (2013)

Atys de Piccinni : répétitions

Atys de Piccinni : représentations (2012) -reportage vidéo © studio CLASSIQUENEWS 2012

LIRE aussi Isbé de Mondonville ressuscite grâce au tempérament du chef György Vashegyi à Budapest (mars 2016)