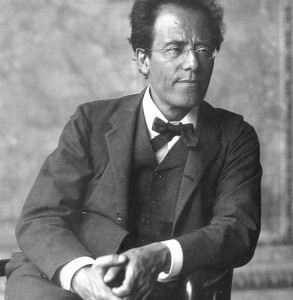

CD, compte rendu critique. MAHLER : 7è Symphonie (Mariss Jansons, Royal Concertgebouw Orchestra, RCO / Amsterdam – Live de septembre 2016 – 1 cd RCO LIVE). SYMPHONISME INCANDESCENT… La 7è de Mahler (- créée 3 ans après son achèvement, en septembre 1908 à Prague sous la direction du compositeur) comme la 6è notre préférée, offre une dualité flamboyante entre grandeur ivre et saillies dépressives d’une inéluctable aspiration sombre. Même le triomphe en ut du dernier des 5 mouvements, n’évite pas ce glissement harmonique, épisode de clairvoyance, juste avant le dernier accord… Le premier mouvement est passionnant par ses bonds colossaux, ses spasmes, la pensée de tumultes cosmiques qui dépassent ici le destin d’un individu fût-il notre héros. D’ailleurs ce dernier observe le vaste monde au bord du précipice qui gronde et menace. Mariss Jansons, directeur musical du Concertgebouw pendant 11 ans (2004-2015) démontre ici et la grande tradition de l’Orchestre néerlandais dans l’interprétation du massif malhérien (le plus impressionnant dan la 7è), et aussi sa propre expérience, nourrie d’évidentes affinités avec le langage très riche de Mahler. Rappelons que Gustav Mahler, chef d’orchestre et directeur d’opéra (à Vienne), demeure le plus grand symphoniste du début du XXè avec Richard Strauss… contemporain de la révolution esthétique et orchestrale opérée par les Français, Ravel et surtout Debussy (La mer, également achevée en … 1905). Mahler appartient encore à la tradition d’un certain structuralisme beethovénien, s’interdisant cette dilution spatiale et d’une harmonisation nouvelle et raffinée qu’accomplira Debussy.

CD, compte rendu critique. MAHLER : 7è Symphonie (Mariss Jansons, Royal Concertgebouw Orchestra, RCO / Amsterdam – Live de septembre 2016 – 1 cd RCO LIVE). SYMPHONISME INCANDESCENT… La 7è de Mahler (- créée 3 ans après son achèvement, en septembre 1908 à Prague sous la direction du compositeur) comme la 6è notre préférée, offre une dualité flamboyante entre grandeur ivre et saillies dépressives d’une inéluctable aspiration sombre. Même le triomphe en ut du dernier des 5 mouvements, n’évite pas ce glissement harmonique, épisode de clairvoyance, juste avant le dernier accord… Le premier mouvement est passionnant par ses bonds colossaux, ses spasmes, la pensée de tumultes cosmiques qui dépassent ici le destin d’un individu fût-il notre héros. D’ailleurs ce dernier observe le vaste monde au bord du précipice qui gronde et menace. Mariss Jansons, directeur musical du Concertgebouw pendant 11 ans (2004-2015) démontre ici et la grande tradition de l’Orchestre néerlandais dans l’interprétation du massif malhérien (le plus impressionnant dan la 7è), et aussi sa propre expérience, nourrie d’évidentes affinités avec le langage très riche de Mahler. Rappelons que Gustav Mahler, chef d’orchestre et directeur d’opéra (à Vienne), demeure le plus grand symphoniste du début du XXè avec Richard Strauss… contemporain de la révolution esthétique et orchestrale opérée par les Français, Ravel et surtout Debussy (La mer, également achevée en … 1905). Mahler appartient encore à la tradition d’un certain structuralisme beethovénien, s’interdisant cette dilution spatiale et d’une harmonisation nouvelle et raffinée qu’accomplira Debussy.

Préfigurant les Chostakovitch à venir et les Prokofiev, champion du double langage, cynique, parodique, aigre…, Gustav Mahler cristallise toutes les tensions, désirs, aspirations de la vie en un magma d’une impétuosité colossale et une sensibilité humaine d’une rare intensité. Cuivres sardoniques, cordes enivrées, … échelle de l’espace, et espérance terrestre se croisent et fusionnent dans ce premier mouvement à l’énergie primitive et âpre. Face à une telle conscience des enjeux qui se jouent et nous dépassent (voir le fracas final qui ferme en un panache militaire sec, le premier mouvement), il faut bien la rondeur parfois parodique et fanfaronnée du second mouvement (premier nocturne) pour atteindre une certaine neutralisation de la tension. Mariss Jansons se montre séducteur et architecte sachant tirer partie des timbres mêlés littéralement enivrés (harpes et flûtes éperdues, cordes aspirées, bois et surtout cuivres en lévitation), évoquant cette pause nocturne, fouillant l’énigme de son mystère où pointe aussi le rendu réaliste des cloches des vaches… (que l’on réentendra dans le final), le paysage et le motif naturel s’invitent dans ce paysage colossal, poétique et philosophique, allégorie de la destinée humaine foudroyée par le vide sidéral, à la façon de la grande poétique baroque du peintre Poussin, grand réformateur lui-même du paysage classique au XVIIè, entre ordre et leçon d’humilité.

Préfigurant les Chostakovitch à venir et les Prokofiev, champion du double langage, cynique, parodique, aigre…, Gustav Mahler cristallise toutes les tensions, désirs, aspirations de la vie en un magma d’une impétuosité colossale et une sensibilité humaine d’une rare intensité. Cuivres sardoniques, cordes enivrées, … échelle de l’espace, et espérance terrestre se croisent et fusionnent dans ce premier mouvement à l’énergie primitive et âpre. Face à une telle conscience des enjeux qui se jouent et nous dépassent (voir le fracas final qui ferme en un panache militaire sec, le premier mouvement), il faut bien la rondeur parfois parodique et fanfaronnée du second mouvement (premier nocturne) pour atteindre une certaine neutralisation de la tension. Mariss Jansons se montre séducteur et architecte sachant tirer partie des timbres mêlés littéralement enivrés (harpes et flûtes éperdues, cordes aspirées, bois et surtout cuivres en lévitation), évoquant cette pause nocturne, fouillant l’énigme de son mystère où pointe aussi le rendu réaliste des cloches des vaches… (que l’on réentendra dans le final), le paysage et le motif naturel s’invitent dans ce paysage colossal, poétique et philosophique, allégorie de la destinée humaine foudroyée par le vide sidéral, à la façon de la grande poétique baroque du peintre Poussin, grand réformateur lui-même du paysage classique au XVIIè, entre ordre et leçon d’humilité.

Spectaculaires et libres, d’un souffle poétique éperdu nous l’avons dit, que l’imaginaire et cette aspiration salvatrice d’un Mahler touché par la grâce : musique autobiographique, aux élans d’un nouveau lyrisme… le collectif maudit, l’espoir individuel s’y déploient, antagonistes et complémentaires à la fois, telle une marche aux étoiles sans illusions et pourtant allant, errant, s’accomplissant telle une migration funambule. La richesse des nuances, et le soin détaillé, dans la tenue directionnelle se révèlent captivants. La rusticité et l’élégance de Jansons (piaillement enivré des clarinettes…) font mouche dans ce premier nocturne dont le génie – réussite absolue, est de s’achever comme une interrogation.

Le Scherzo est le défi qui se dresse à tous les grands chefs, révélant limites ou … hauteur d’esprit. Reconnaissons que l’art du spasmes, des retenues élastiques dont fait preuve Jansons démontrent sa réussite totale dans l’une des pages les plus difficiles du répertoire symphonique. La valse qui s’y déhanche, se cabre en une silhouette ivre mais celle ci, caricaturale et hoquetant, tel un superbe animal blessé. La tension dansante, échevelée, la formidable ligne dans les unissons des cordes confirment les affinités du chef avec l’imaginaire Mahlérien où le feu rythmique n’est jamais éloigné d’un certain rictus rentré (l’aigreur ciselée comme un hoquet des bassons.)… On cite certes la Valse de Ravel, nous préférons citer surtout les spasmes convulsifs de la Salomé straussienne, et ses 7 voiles incandescents. Voilà le passage le plus abouti de la lyre mahlérienne défendue par Jansons. Fabuleuse épopée orchestrale.

Guitare et mandoline, d’une couleur webernienne, accusent ici leur appel au rêve, dans la seconde NACHTMUSIK (« musique de la nuit » / Nocturne), mais un rêve indistinct entre cauchemar foudroyant et songe douceâtre et inquiet (le chant du violon solo, accordé à la cantilène de la clarinette / hautbois dit l’essence de la romance amoureuse, sa tendresse et sa candeur mensongère, comme une harmonie trompeuse : sentiment partagé qui scelle aussi la relation contradictoire entre Gustav Mahler, et son épouse Alma). L’abandon dans le style amoureux (comme le rappel l’indication du passage « Andante amoroso »), semble à la fois exprimer l’ivresse sincère d’un amour partagé, mais aussi la mascarade amère qui pointe dans toute idylle (relents grave et lugubres des cordes, jamais formulés jusque là) : l’ambivalence est dans ce noeud ténu, formidable incertitude structurelle du chant mahlérien. Jansons réussit à exprimer le double langage, il éclaire la double lumière de ce jeu miroitant et… trompeur. La justesse de la tenue est admirable on peut se laisser bercer par cet épisode d’ivresse amoureuse, sans pourtant perdre sa lucidité sur la vanité et la fugacité de toute chose.

Pour Maris Jansons, l’humanisme de Mahler vainc toute tentation du chaos dans le dernier et spectaculaire tableau final (5è mouvement : Rondo, indiqué « allegro ordinario »). Les forces de l’esprit savent distinguer et discerner la barbarie et le démonisme du monde, comme il sait aussi insuffler un nouvel espoir ; toute l’architecture de ce mouvement en ut, terminé en 1905 qui résonne résolument telle un formidable aveu de victoire : face au désordre diabolique du cosmos, l’esprit humain offre sa conscience capable de réorganiser l’ordre du monde. Une prière enf orme de marche conquérante et drappée dans une noblesse victorieuse, qui dans le dérèglement contemporain n’aura jamais sonné de façon si actuelle. Mahlérien le plus moderne, le plus clairvoyant, et pourquoi pas doué d’un jugement messianique parmi les compositeurs ? On voudrait bien partager l’espérance finale ainsi formulée. Ainsi Maris Jansons confirme sa maîtrise irrésistible dans l’interprétation mahlérienne : l’un des interprètes les plus saisissants avec Solti, Kubelik, Haitink. CLIC de CLASSIQUENEWS de février 2018.

Pour Maris Jansons, l’humanisme de Mahler vainc toute tentation du chaos dans le dernier et spectaculaire tableau final (5è mouvement : Rondo, indiqué « allegro ordinario »). Les forces de l’esprit savent distinguer et discerner la barbarie et le démonisme du monde, comme il sait aussi insuffler un nouvel espoir ; toute l’architecture de ce mouvement en ut, terminé en 1905 qui résonne résolument telle un formidable aveu de victoire : face au désordre diabolique du cosmos, l’esprit humain offre sa conscience capable de réorganiser l’ordre du monde. Une prière enf orme de marche conquérante et drappée dans une noblesse victorieuse, qui dans le dérèglement contemporain n’aura jamais sonné de façon si actuelle. Mahlérien le plus moderne, le plus clairvoyant, et pourquoi pas doué d’un jugement messianique parmi les compositeurs ? On voudrait bien partager l’espérance finale ainsi formulée. Ainsi Maris Jansons confirme sa maîtrise irrésistible dans l’interprétation mahlérienne : l’un des interprètes les plus saisissants avec Solti, Kubelik, Haitink. CLIC de CLASSIQUENEWS de février 2018.

—————————————

CD, compte rendu critique. MAHLER : 7è Symphonie (Mariss Jansons, Royal Concertgebouw Orchestra, RCO / Amsterdam – Live de septembre 2016 – 1 cd RCO LIVE) – CLIC de CLASSIQUENEWS 2018.

CD, compte rendu critique. MAHLER : 7è Symphonie (Mariss Jansons, Royal Concertgebouw Orchestra, RCO / Amsterdam – Live de septembre 2016 – 1 cd RCO LIVE) – CLIC de CLASSIQUENEWS 2018.