CD, coffret. Karajan 1980s. 78 cd Deutsche Grammophon. Né en 1908, Karajan vit dans les années 1980, sa dernière décennie : il meurt en 1989. En un coffret remarquablement édité (même si le livret d’accompagnement ne comporte pas de textes en français : seulement en anglais, allemand et japonais), Deutsche Grammophon publie l’intégrale des enregistrements symphoniques du Karajan des années 1980, soit l’héritage du dernier Karajan : un cycle qui vaut testament musical, esthétique. C’est l’époque où en 1980, Karajan célèbre ses 25 ans d’activité comme chef principal (à vie) du Berliner Philharmoniker. (de fait sauf contreindication, tous les enregistrements ici réunis ont été produits avec les instrumentistes berlinois… A l’heure où l’industrie du disque vit un nouvel âge d’or grâce au compact disc, (après les années 1960 et l’apogée du vinyle), Karajan fonde sa propre société de production liée à l’image (Telemondial créé en 1982, dont le modèle économique s’appuie essentiellement sur l’avènement du nouveau support laserdisc). Le coffret édité par Deutsche Grammophon réédite les meilleures réalisations du chef le plus médiatisé de l’histoire du disque : non pas ses opéras (un autre coffret ?) mais ses enregistrements comme chef symphonique et concertant : un interprète de premier plan. Avec Karajan, le son et l’interprétation fusionnent ; les moyens technologiques et l’esthétique sonore rejoignent l’esprit même des partitions choisies. La présentation des archives suit la chronologie des enregistrements : soit de 1980 (avec Eine Alpensinfonie de Richard Strauss, préambule déjà impressionnant) jusqu’en avril 1989 où le maestro enregistre alors le 7ème Symphonie de Bruckner… avec les instrumentistes du Wiener Philharmoniker, l’autre orchestre avec lequel, la brouille et les tensions berlinoises s’accentuant, Karajan retrouvera une certaine fraîcheur recréative…

CD, coffret. Karajan 1980s. 78 cd Deutsche Grammophon. Né en 1908, Karajan vit dans les années 1980, sa dernière décennie : il meurt en 1989. En un coffret remarquablement édité (même si le livret d’accompagnement ne comporte pas de textes en français : seulement en anglais, allemand et japonais), Deutsche Grammophon publie l’intégrale des enregistrements symphoniques du Karajan des années 1980, soit l’héritage du dernier Karajan : un cycle qui vaut testament musical, esthétique. C’est l’époque où en 1980, Karajan célèbre ses 25 ans d’activité comme chef principal (à vie) du Berliner Philharmoniker. (de fait sauf contreindication, tous les enregistrements ici réunis ont été produits avec les instrumentistes berlinois… A l’heure où l’industrie du disque vit un nouvel âge d’or grâce au compact disc, (après les années 1960 et l’apogée du vinyle), Karajan fonde sa propre société de production liée à l’image (Telemondial créé en 1982, dont le modèle économique s’appuie essentiellement sur l’avènement du nouveau support laserdisc). Le coffret édité par Deutsche Grammophon réédite les meilleures réalisations du chef le plus médiatisé de l’histoire du disque : non pas ses opéras (un autre coffret ?) mais ses enregistrements comme chef symphonique et concertant : un interprète de premier plan. Avec Karajan, le son et l’interprétation fusionnent ; les moyens technologiques et l’esthétique sonore rejoignent l’esprit même des partitions choisies. La présentation des archives suit la chronologie des enregistrements : soit de 1980 (avec Eine Alpensinfonie de Richard Strauss, préambule déjà impressionnant) jusqu’en avril 1989 où le maestro enregistre alors le 7ème Symphonie de Bruckner… avec les instrumentistes du Wiener Philharmoniker, l’autre orchestre avec lequel, la brouille et les tensions berlinoises s’accentuant, Karajan retrouvera une certaine fraîcheur recréative…

Le mélomane comme le connaisseur retrouvent les auteurs les mieux servis par le chef autrichien : au registre des symphonies, véritables piliers du répertoire Karajanesque, les » 3 B » : Beethoven, Brahms, Bruckner ; chaque compositeur y bénéficie de son intégrale (sauf Bruckner), avec ce souci désormais emblématique de la manière Karajan, une absolue lisibilité analytique doublé d’une force motorique allante, carrée, irésistible. Le tout avec ce son à la fois plein, riche, entier, d’un hédonisme hyperraffiné. Ce que les ingénieurs du son ont réalisé relève d’une absolue perfection, tous totalement inféodés aux volontés du chef démiurge, absolu directeur du son et du plateau. Souverain en son univers poétique : la plupart des lectures ici réalisées s’apparentent pour la plupart à de nouvelles relectures qui prenant en compte, et de façon très intelligente, toutes les possibilités des dernières avancées technologiques de l’enregistrement audio, prennent valeur indiscutablement de testament artistique.

Le mélomane comme le connaisseur retrouvent les auteurs les mieux servis par le chef autrichien : au registre des symphonies, véritables piliers du répertoire Karajanesque, les » 3 B » : Beethoven, Brahms, Bruckner ; chaque compositeur y bénéficie de son intégrale (sauf Bruckner), avec ce souci désormais emblématique de la manière Karajan, une absolue lisibilité analytique doublé d’une force motorique allante, carrée, irésistible. Le tout avec ce son à la fois plein, riche, entier, d’un hédonisme hyperraffiné. Ce que les ingénieurs du son ont réalisé relève d’une absolue perfection, tous totalement inféodés aux volontés du chef démiurge, absolu directeur du son et du plateau. Souverain en son univers poétique : la plupart des lectures ici réalisées s’apparentent pour la plupart à de nouvelles relectures qui prenant en compte, et de façon très intelligente, toutes les possibilités des dernières avancées technologiques de l’enregistrement audio, prennent valeur indiscutablement de testament artistique.

S’agissant de Beethoven, Karajan enregistre l’intégralité du corpus symphonique d’une seule traite, concluant sur le chapître du Romantique, son cycle avec l’admirable Missa Solemnis de 1985 avec un plateau de rêve : Lella Cuberli, Trudliese Schmidt, Vinson Cole, José Van Dam… Les Symphonies suivent un planning assez continu : 5 et 6 en novembre 1982 ouvrent le bal puis les 4 et 7 (décembre 1983), la 9ème en septembre 1983 (Janet Perry, Agnès Baltsa, Vinson Cole, José Van Dam), 1 et 2 (1984), enfin 3 et 8 (1984-1985) ; c’est l’un des cycles avec le Berliner Philharmoniker parmi ceux les plus cohérents. Au rayon Brahms : le cycle commence en 1981 avec le Concerto pour violon avec Anne-Sophie Mutter ; le double concerto (violon / violoncelle avec la même Mutter et Antonio Meneses) en février 1983 ;suivent les quatre symphonies : la 2 d’abord (juin 1986) ; la 1ère (janvier 1987) ; les 3ème et 4ème (octobre 1988) ; le cas de Bruckner, compositeur viennois par excellence, est abordé en un cycle de 5 volets (l’intégrale ne fut pas réalisée malheureusement), avec les deux orchestres (1,2,3 pour le Berliner ; les 7 et 8 avec les Viennois) : notons que les Wiener Philharmoniker (cuivres exceptionnels et onctuosité plus souriante, plus chaudement colorée qu’avec le Berliner) sont davantage convaincants : avec le Berliner, la 3ème (septembre 1980) puis la 2ème (décembre 1980 / janvier 1981) ; la 1ère avec le Berliner toujours en janvier 1981; enfin avec les instrumentistes du Wiener Philharmoniker la 8ème (novembre 1988) et la dernière Brucknérienne enregistrée, 7ème, ultime offrande testamentaire (avril 1989).

Occupant une place à part, s’affirme surtout Haydn dont Karajan enregistre les Symphonies majeures avec un soin méticuleux, c’est la source vitale, celle du viennois indémodable, qui permet au Berliner Symphoniker de trouver / cultiver une sonorité construite, claire, équilibrée, chambriste : première moisson en 1980 (Symphonies n°82-87) puis 1981-1982 (93-103). Ici Mozart comme Schumann (et l’unique Symphonie n°4, live de mai 1987 avec le Wiener Phil.), fait figure de parent pauvre (Symphonies n°29 et 39 avec le Berliner en février et septembre 1987).

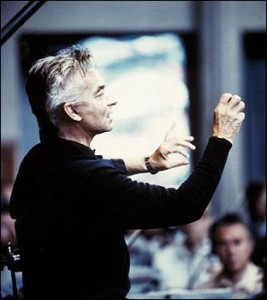

Karajan : la dernière décennie 1980-1989

Grand symphoniste du XXè, Gustav Mahler ne paraît que dans la sublime certes, 9ème Symphonie (live berlinois de septembre 1982 dans le cadre du festival Berliner Festwochen où brille en plus d’une lecture analytique, le précision détaillé de l’enregistrement : le dernier mouvement en son aspiration brumeuse infiniment tendre est à pleurer. S’y discerne l’intériorité du maestro qui dirigeait les yeux fermés… obligeant son orchestre à une introspection inédite alors, et suscitant chez le public, une expérience d’ordre spirituelle. Ce que Abbado après lui renouvellera évidemment avec la justesse et la profondeur que l’on sait…) ; et son grand rival Richard Strauss est copieusement servi a contrario : Karajan, narrateur hors pair, nage en eau propice et quasi natale chez un Strauss génie de la flamboyance symphonique (soit 6 programmes ainsi repris à la fin de la carrière : Eine Alpensinfonie, Une Symphonie Alpestre de 1980 ; les Métamorphoses et Mort et transfiguration de 1980 et 1982 : la seconde oeuvre prémonition de la fin ? ; Ainsi parlait Zarathoustra et Don Juan de 1983 ; Une vie de héros, 1985 ; les Quatre derniers lieder et scènes de Capriccio avec Anna Tomowa-Sintow en 1985 ; Don Quichotte et Till l’Espiègle en 1986) : plus qu’une déclaration, un véritable hymne d’amour fervent pour celui qui incarne en pleine bourrasque nazie, le chant de l’art souverain. Une manière de se racheter de la part d’un Karajan qui eut toujours beaucoup de difficultés à justifier sa position discutable à l’époque du régime hitlérien…

Grand symphoniste du XXè, Gustav Mahler ne paraît que dans la sublime certes, 9ème Symphonie (live berlinois de septembre 1982 dans le cadre du festival Berliner Festwochen où brille en plus d’une lecture analytique, le précision détaillé de l’enregistrement : le dernier mouvement en son aspiration brumeuse infiniment tendre est à pleurer. S’y discerne l’intériorité du maestro qui dirigeait les yeux fermés… obligeant son orchestre à une introspection inédite alors, et suscitant chez le public, une expérience d’ordre spirituelle. Ce que Abbado après lui renouvellera évidemment avec la justesse et la profondeur que l’on sait…) ; et son grand rival Richard Strauss est copieusement servi a contrario : Karajan, narrateur hors pair, nage en eau propice et quasi natale chez un Strauss génie de la flamboyance symphonique (soit 6 programmes ainsi repris à la fin de la carrière : Eine Alpensinfonie, Une Symphonie Alpestre de 1980 ; les Métamorphoses et Mort et transfiguration de 1980 et 1982 : la seconde oeuvre prémonition de la fin ? ; Ainsi parlait Zarathoustra et Don Juan de 1983 ; Une vie de héros, 1985 ; les Quatre derniers lieder et scènes de Capriccio avec Anna Tomowa-Sintow en 1985 ; Don Quichotte et Till l’Espiègle en 1986) : plus qu’une déclaration, un véritable hymne d’amour fervent pour celui qui incarne en pleine bourrasque nazie, le chant de l’art souverain. Une manière de se racheter de la part d’un Karajan qui eut toujours beaucoup de difficultés à justifier sa position discutable à l’époque du régime hitlérien…

Ajoutons enfin, tels d’autres cycles d’accomplissements irrésistibles : Johann Strauss II et Tchaikovski (quasi intégrale des Symphonies, concrètement les 3 derniers opus : la première réenregistrée dans les 90’s : 6ème Pathétique, bouleversante et si esthétique (avec le Wiener Phil., janvier 1984 à laquelle suivent dans la foulée et avec le même orchestre, les 5 et 4), sans omettre son cher Casse-noisette de septembre 1982.

Grand amateur de musique française, Karajan enregistre Offenbach (ouvertures diverses dont La Belle Hélène et Les Contes d’Hoffmann, Berliner Phil., juin et septembre 1980), Saint-Saëns (Symphonie n°3 avec orgue avec Pierre Cochereau comme soliste, Berliner Phil. septembre 1981), Bizet (L’Arlésienne Suites 1 et 2, Carmen Suite 1, Berliner Philh., février 1984), enfin, conclusion impressionniste et symboliste, un programme Debussy et Ravel avec toujours les berlinois en décembre 1985 (La Mer, Prélude à l’après-midi d’un faune, Pavane pour une infante défunte, Daphnis et Chloé, fragments symphoniques n°2)…

Notre tour d’horizon, ne serait pas honnête sans mentionner aussi les rares mais prometteuses incursions chez Sibelius (aucun symphonie hélas mais au début de l’année 1982 : la Suite intégrale Pelléas et Mélisande opus 46, puis un second programme comprenant Finlandia, le cygne de Tuonela, la Valse triste et Tapiola, février 1984 avec le Berliner Phil.), Grieg (Peer Gynt Suite 1 et 2, février 1982) ; Nielsen (Symphonie n°4 l’inextinguible, février 1981), Chostakovitch (Symphonie n°10, février 1981), Holst (le fameux concert de janvier 1981 dédié aux Planètes).

Karajan savaient diriger et porter jusqu’à leurs point de fusion et d’embrasement ultimes, musiciens, choristes et solistes : c’est pourquoi les grandes messe ou oratorios restent le second point thématique important du coffret, la majorité réalisée avec ses chères équipes viennoises : d’abord La Création de Haydn, d’un souffle épique irrésistible ( le sens des respirations ciselant chaque portée suggestive et évocatoires de la partition orchestrale : écoutez le début de l’oratorio et l’évocation de l’origine du monde : Edith Mathis bouleversante ; Francesco Araiza un peu droit ; José van Dam, fidèle parmi les fidèles, capté au festival de Salzbourg en août 1982… puis Ein Deutsches Requiem de Brahms (Hendricks / Van Dam, en mai 1983 avec les effectifs viennois et non pas berlinois) : la Messa da requiem de Verdi (Tomowa Sintow, Baltsa, Carreras, Van Dam, avec également le Wiener Philharmoniker en juin 1984) ; la fameuse Messe pour le pape Jean-Paul II de mai 1985 avec l’impossible réverbération de Saint-Pierre mais l’irradiante Kathleen Battle (entre autres, dans l’agnus Dei de la Messe du Couronnement puis le motet Ave verum K618) et toujours le Wiener Philharmoniker ; la déjà citée Missa solemnis de Beethoven en septembre 1985 (avec le Berliner Phil) ; Requiem de Mozart en mai 1986 (Tomowa-Sintow, Müller-Molinari, Cole, Burchuladze, Wiener Phil.) ;

Karajan savaient diriger et porter jusqu’à leurs point de fusion et d’embrasement ultimes, musiciens, choristes et solistes : c’est pourquoi les grandes messe ou oratorios restent le second point thématique important du coffret, la majorité réalisée avec ses chères équipes viennoises : d’abord La Création de Haydn, d’un souffle épique irrésistible ( le sens des respirations ciselant chaque portée suggestive et évocatoires de la partition orchestrale : écoutez le début de l’oratorio et l’évocation de l’origine du monde : Edith Mathis bouleversante ; Francesco Araiza un peu droit ; José van Dam, fidèle parmi les fidèles, capté au festival de Salzbourg en août 1982… puis Ein Deutsches Requiem de Brahms (Hendricks / Van Dam, en mai 1983 avec les effectifs viennois et non pas berlinois) : la Messa da requiem de Verdi (Tomowa Sintow, Baltsa, Carreras, Van Dam, avec également le Wiener Philharmoniker en juin 1984) ; la fameuse Messe pour le pape Jean-Paul II de mai 1985 avec l’impossible réverbération de Saint-Pierre mais l’irradiante Kathleen Battle (entre autres, dans l’agnus Dei de la Messe du Couronnement puis le motet Ave verum K618) et toujours le Wiener Philharmoniker ; la déjà citée Missa solemnis de Beethoven en septembre 1985 (avec le Berliner Phil) ; Requiem de Mozart en mai 1986 (Tomowa-Sintow, Müller-Molinari, Cole, Burchuladze, Wiener Phil.) ;

Mentor, Karajan a toujours su repérer les talents atypiques, les personnalités artistiques les plus passionnantes de son époque, solistes pour la plupart qu’il sait inviter dans des programmes cousus mains : ainsi, les grands concertistes élus par le Maître occupent aux aussi le haut de l’affiche : tels entre autres : en septembre 1981 (Krystian Zimerman au piano dans un programme Schumann et Grieg (d’une absolu musicalité) ; Concerto pour violon de Tchaikovski avec Anne-Sophie Mutter (Wiener Phil., festival de Salzbourg, août 1988) ; Concerto pour piano n°1 du même Tchaikovski (avec le tout jeune Yevgeny Kissin, avec le Berliner en décembre 1988)

Le chef lyrique fait défaut ici, logiquement s’agissant de son legs symphonique, mais les amateurs pourront mesurer la fièvre intérieure qui porte le maestro opératique chez Wagner par exemple, dans deux programmes thématiques : le premier en février 1984 regroupant quelques ouvertures d’opéras (Tannhäuser, et en plus la Bacchanale si dyonisiaque ; Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg ; Tristan und Isolde) ; puis le récital lyrique avec Jessye Norman, bouleversante Isolde, expirante salvatrice du Liebestod (festival de Salzbourg, août 1987).

Et si l’on devait pour l’éternité, choisir un programme rétablissant l’infinie sensibilité d’un chef tant décrié pour sa posture prohitlérienne, cela serait le Concert du Nouvel An viennois 1987 où outre le raffinement et l’élégance de la baguette dans les standards signés Johann Strauss II (le Beau Danube Bleu, la valse de l’Empereur, l’ouverture de La Chauve souris seule vraie alternative à Carlos Kleiber -), Karajan au terme de sa carrière entonne l’hymne au printemps : Frühlingsstimmen, ou voix du printemps, avec l’ineffable soprano diamantin de Kathleen Battle. Coffret événement, d’une indiscutable valeur. Et donc un cadeau idéal pour Noël 2014. Evidemment CLIC de classiquenews de décembre 2014.

Et si l’on devait pour l’éternité, choisir un programme rétablissant l’infinie sensibilité d’un chef tant décrié pour sa posture prohitlérienne, cela serait le Concert du Nouvel An viennois 1987 où outre le raffinement et l’élégance de la baguette dans les standards signés Johann Strauss II (le Beau Danube Bleu, la valse de l’Empereur, l’ouverture de La Chauve souris seule vraie alternative à Carlos Kleiber -), Karajan au terme de sa carrière entonne l’hymne au printemps : Frühlingsstimmen, ou voix du printemps, avec l’ineffable soprano diamantin de Kathleen Battle. Coffret événement, d’une indiscutable valeur. Et donc un cadeau idéal pour Noël 2014. Evidemment CLIC de classiquenews de décembre 2014.

Karajan 1980s. Intégrale des enregistrements symphoniques Deutsche Grammophon d’Herbert von Karajan entre 1980 et 1989. 78 cd Deutsche Grammophon. Herbert von Karajan : The complete 1980s orchestral recordings on Deutsche Grammophon. Lelivret comprend un témoignage de la violoniste Anne-Sophie Mutter et quelques extraits des Mémoires de Günther Breest, producteur de Karajan dans la période concernée (1980-1989), en anglais, allemand, japonais. Consultez le tracklisting complet du coffret sur le site de Deutsche Grammophon.

Karajan 1980s. Intégrale des enregistrements symphoniques Deutsche Grammophon d’Herbert von Karajan entre 1980 et 1989. 78 cd Deutsche Grammophon. Herbert von Karajan : The complete 1980s orchestral recordings on Deutsche Grammophon. Lelivret comprend un témoignage de la violoniste Anne-Sophie Mutter et quelques extraits des Mémoires de Günther Breest, producteur de Karajan dans la période concernée (1980-1989), en anglais, allemand, japonais. Consultez le tracklisting complet du coffret sur le site de Deutsche Grammophon.