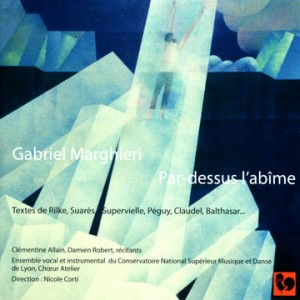

CD, compte rendu critique. Gabriel Marghieri, Par-dessus l’abîme, Ensembles du CNSMD de Lyon, dir. Nicole Corti, Clémentine Allain et Damien Robert, récitants. 1 cd. GALLO, CD1444. L’œuvre avait été créée à Lyon en 2011 : « par-dessus l’abîme », de Gabriel Marghieri, trouve fixation dans le disque en 2015 (Gallo 1444). Cet oratorio (ou cantate ?) de recherche spiritualiste fait s’imbriquer les textes poétiques de sept écrivains (du Ve au XXe)par deux récitants, et une « symphonie » instrumentale et chorale (CNSMD de Lyon), dirigée par Nicole Corti.

CD, compte rendu critique. Gabriel Marghieri, Par-dessus l’abîme, Ensembles du CNSMD de Lyon, dir. Nicole Corti, Clémentine Allain et Damien Robert, récitants. 1 cd. GALLO, CD1444. L’œuvre avait été créée à Lyon en 2011 : « par-dessus l’abîme », de Gabriel Marghieri, trouve fixation dans le disque en 2015 (Gallo 1444). Cet oratorio (ou cantate ?) de recherche spiritualiste fait s’imbriquer les textes poétiques de sept écrivains (du Ve au XXe)par deux récitants, et une « symphonie » instrumentale et chorale (CNSMD de Lyon), dirigée par Nicole Corti.

Transiit classificando

Les musicologues (se) posent des questions aussi légitimes qu’excitantes pour l’esprit, en particulier quand ils se demandent dans quel casier placer telle ou telle partition.A condition,bien sûr, qu’ils ne négligent pas l’avertissement lancé par Monsieur Teste (la Tête ; le Témoin), alias Paul Valéry, à propos des nomenclatures savantissimes, « cet ordre assez ridicule, Antirrhinim Siculum, Solanum Warscewiiezkii , jardin d’épithètes, dictionnaire et cimetière… Doctement mourir…Transiit classificando (il mourut en classifiant) ». Oui, c’est utile de classer, ensuite on s’y retrouve mieux. Mais on risque d’y perdre fraîcheur d’âme ou d’écoute ?

Deus absconditus

Le lecteur attentif du petit livret présentant – le compositeur lui-même – « Par-dessus l’abîme » peut en effet se poser la question : quelle est la nature cet objet inusité ? (Tiens, encore Valéry faisant se promener Socrate et Phèdre sur la plage : « de la même matière que sa forme : matière à doutes »). Surtout quand au début du XXIe le genre musical oratorio, ou histoire sacrée, ou cantate, issu en ses modalités du christianisme européen, est plutôt devenu rareté muséale, les Eglises étant « branchées » sur d’autres formules voire sonorités censées mieux correspondre aux goûts et pratiques de fidèles… de moins en moins fidélisés. C’est dire l’intérêt d’un « parcours spirituel » auto-défini par Gabriel Marghieri qui évoque son « itinéraire qui va du doute ou de la révolte devant un Dieu qui semblera absent, incompréhensible ou lointain », en somme le « Deus absconditus » ( Dieu (cruellement) caché ») de Pascal.

Une intelligibilité maximale

Nous avions ici même (classiquenews novembre 2011) annoncé la création en cathédrale (Primatiale Saint Jean,Lyon) de cette partition importante et originale, et on est heureux de constater que le disque permet désormais d’en prendre connaissance, comme de…parcourir plus à loisir – en flash-back ou transversalité – les étapes du voyage . G.Marghieri insiste aussi, à juste titre, sur ses scrupules de compositeur qui, choisissant ses textes parmi sept poètes dont cinq sont du courant spiritualiste au XXe (en écho des Saints Augustin et Jean de la Croix), mais pas tous de la même cathédrale ou chapelle, s’est « improvisé librettiste » : « l’honnêteté minimale consista à veiller à leur intelligibilité maximale ».

Grandes machines mystiques

Gabriel Marghieri, multi-organiste à l’église et enseignant son instrument (répertoire, improvisation), notamment aux CNSM(Paris, puis Lyon), sait parfaitement quels surmoi(s) « veillent » sur lui dans cette entreprise : « grandes machines » honeggeriennes (Roi David,Jeanne au bûcher), tentatives peu aisément classables mais toujours à haute teneur mystique de Messiaen. Il lui faut donc inventer pour ces 31 « épisodes » (une trentaine de secondes au plus bref et presque cinq minutes au plus étendu): et c’est en fait en une grande variété dans l’alternance de la « paraphrase » instrumentale (séquences isolées), du fondu-enchaîné de ces instruments (ou du vocal chanté) avec la parole des deux « récitants », voire de celle-ci à « l’état pur ».

Ma fille au grand manteau

Belle occasion de rejouer au « transiit classificando » en dénichant des termes pour doser ces imbrications, mais il vaut sans doute mieux envisager la teneur et la tonalité des textes poétiques retenus, dont certains ne surprendront point les « habitués »de ce haut langage, pourvu qu’on soit un peu « de la maison chrétienne, voire catholique traditionnelle » : « ma fille la nuit, nuit au grand manteau… » de Péguy, ou deux Claudel –encore que Corona anni dei ne soit pas de l’ultra-courant, avec ses Ténèbres hantées de « Satan Prince du monde » et une Obsession biblique -…

Découverte de von Balthazar et Suarès

Mais Urs von Balthazar, commentateur de Bernanos , et surtout jésuite suisse mal aligné, théologien audacieux et prolifique poète du quotidien transfiguré ? Supervielle est une fois présent, et R.M.Rilke trois fois : en un Sonnet (à Orphée ? d’ailleurs on s’énerve de ne pas le retrouver en cet ensemble sublime ; « offrant son silence à l’autre qui parle bas », en Fontaine romaine ; et le déchirant « C’est pour t’avoir vue » où justement surgit « l’abîme » du titre général margherien. La surprise et probablement la découverte viendront des sept références « suarèsiennes ». André Suarès ( 1868 -1948 ), dont en son temps l’importance fut reconnue par les plus hautes autorités littéraires ( la bande des Quatre à laquelle il participa en nrf : Valéry, Gide, Claudel ), et dont semble surtout subsister un titre à double sens (Le Voyage du Condottiere, en fait une ambulation philosophico-esthétique devant peintures et sculptures de l’Italie éternelle). Suarès fit beaucoup, par rigueur intellectuelle et provocation, pour ne pas se faire courtiser et célébrer, l’antisémitisme d’époque faisant le reste. Grâces soient donc rendues à G.Marghieri d’inciter à une recherche dans cette prose-poésie de volume et de valeur considérables !

Mais c’est de nuit

« Intelligibilité maximale » des textes, avance donc le compositeur, qui tient sa parole, laissant « à blanc » ou bien ourlé par l’instrumental tout ce qu’il cite en jalonnement de son parcours . Mais aussi pertinence des inclusions « orchestrales-chorales » : ainsi les violentes percussions qui suivent Rilke (1) et introduisent des cuivres éloquents dans une polyphonie complexe, le lyrisme de la harpe, de la flûte et des percussions légères entre Suarès (2) et Supervielle , les chœurs du lointain entre Rilke(2) et Claudel (1) et sa profération syllabique avant Claudel(2),la montée en nouvelle violence entre Rilke(2) et Claudel(1), le « piano-espace » agrandissant » Rilke(3). Parfois la voix récitante est à elle-même son propre écho-leitmotiv (« mais c’est de nuit », Jean de la Croix)…

Satan théâtral

Si on admire le beau travail d’assemblement et de profération accompli par le « chef d’orchestre et de chœurs », Nicole Corti(Ensemble Vocal et instrumental et Chœur Atelier du CNSMD lyonnais), on est parfois plus réticent devant certaines tentations mal surmontées d’emphase, voire de grandiloquence, chez les récitants d’impeccable diction, surtout Damien Robert (Suarès 1, Rilke 2 où ça « pleure » un rien, et Claudel 1, qui est déjà « satan dénoncé » par un « Paul » si théâtral), Clémentine Allain se montrant plus distanciée, donc convaincante. Ne faudrait-il pas gommer le côté rantanplan de Bossuet pour laisser mieux paraître un Fénelon de douce poésie ?

La chute de cime en abîme

Ce serait en tout cas laisser davantage de chance à une certaine laïcisation d’auteurs inclus dans la démarche « entre religieux et sacré », mais qui aident le compositeur dans la délimitation de « son intime, de son intériorité ». Et malgré la vaste opération de « spectacle » que constituent l’intention du récit (toujours au risque d’une impudicité post-romantique) et sa réalisation, quelque part vers la « représentation du corps et de l’âme » (Cavalli, 1600), opportunément évoquée par G .Marghieri lui-même… Mais s’il est vrai, comme le chantonnait l’orthographique memento de nos enfances, que le circonflexe « perd son chapeau en chutant de la cime dans l’abîme », ces équilibres de musique sacrée, en un temps qui ne se pose plus majoritairement ces questions, méritent vraiment l’attention des auditeurs, de ceux à qui s’adresse une telle parution exigeante et profondément originale.

CD, compte rendu critique. Gabriel Marghieri, Par-dessus l’abîme, Ensembles du CNSMD de Lyon, dir. Nicole Corti, Clémentine Allain et Damien Robert, récitants. 1 cd. GALLO, CD1444.