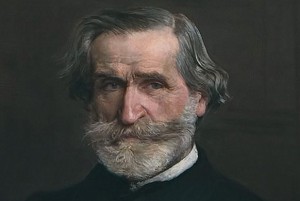

CD, coffret événement. Intégrale PAVAROTTI. Le coffret événement des 10 ans de la mort. FEUILLETON de décembre 2017 : volet 2 (1973-1979). Après le feuilleton PAVAROTTI 1, dédié aux débuts du bellinien confirmé, à la fin des années 1950 et durant la décade 1960, voici les années 1970 : confirmation du diseur bellinien de premier plan, dont l’agilité et la technicité n’ont jamais sacrifié l’articulation et la finesse des intentions. Toujours la vérité et la profondeur voire l’extrême intensité émotionnelles, sont visées et réalisées par l’interprète, capable de tout faire passer dans la voix. Piètre acteur sur scène, Luciano Pavarotti exprime tout dans son chant. Né en 1935, les années 1970, sont celles du trentenaire rayonnant à la santé vocale sidérante, bellinien certes, mais bientôt conquérant d’autres rôles, plus dramatique (Pimkerton, Turiddu, Canio,…), surtout verdien avec à la fin (1979), son premier Alfredo de La Traviata (au disque) aux côtés de Joan Sutherland, sa partenaire de prédilection, … avec Mirella Freni qui s’impose aussi peu à peu. Tour d’horizon de cet accomplissement stylistique et de cet élargissement du répertoire, de Bellini, Donizetti, à Verdi, Puccini et les véristes… Pavarotti se montre capable d’aborder tous les rôles du romantisme italien.

CD, coffret événement. Intégrale PAVAROTTI. Le coffret événement des 10 ans de la mort. FEUILLETON de décembre 2017 : volet 2 (1973-1979). Après le feuilleton PAVAROTTI 1, dédié aux débuts du bellinien confirmé, à la fin des années 1950 et durant la décade 1960, voici les années 1970 : confirmation du diseur bellinien de premier plan, dont l’agilité et la technicité n’ont jamais sacrifié l’articulation et la finesse des intentions. Toujours la vérité et la profondeur voire l’extrême intensité émotionnelles, sont visées et réalisées par l’interprète, capable de tout faire passer dans la voix. Piètre acteur sur scène, Luciano Pavarotti exprime tout dans son chant. Né en 1935, les années 1970, sont celles du trentenaire rayonnant à la santé vocale sidérante, bellinien certes, mais bientôt conquérant d’autres rôles, plus dramatique (Pimkerton, Turiddu, Canio,…), surtout verdien avec à la fin (1979), son premier Alfredo de La Traviata (au disque) aux côtés de Joan Sutherland, sa partenaire de prédilection, … avec Mirella Freni qui s’impose aussi peu à peu. Tour d’horizon de cet accomplissement stylistique et de cet élargissement du répertoire, de Bellini, Donizetti, à Verdi, Puccini et les véristes… Pavarotti se montre capable d’aborder tous les rôles du romantisme italien.

BELLINIEN IDÉAL : ALFREDO… Ainsi Les Puritains (1973) / I puritani (ultime ouvrage de Bellini créé à Paris en 1835) affirme un Pavarotti, bellinien impérial ; son premier air “À te, o cara” campe cette lumière amoureuse éperdue extatique d’un Arturo qui dans son timbre fin au souffle infini en ses aigus véritablement célestes, portés par la flûte, incarne cet angélisme bellinien qui est langueur d’une tristesse suspendue.

L’Acte III trouve des couleurs justes dans un paysage d’orage parfaitement campé par l’orchestre ombrageux et crépitant à souhait (coups de tonnerre dans la bande studio ajoutée à l’orchestre) : l’astre Pavarotti éblouit, son grand air « Son salvo » impose l’intensité dramatique de son seul chant, miroir expressif des éclats scintillants d’un irréel céleste (harpe) auquel se joint la nostalgie lointaine et noble du cor ; l’interprète s’impose avec un naturel raffiné, surélégant même dont la délicatesse du phrasé revitalise chaque récitatif et électrise l’air principal.

Puis les deux airs à l’extrême fin de l’opéra : « Ancor s’ascolta » puis « Credeasi, misera » confirment l’exceptionnel charisme vocal du soliste qui confronté aux chœurs et à l’orchestre idéalement articulé par le chef légendaire dans ce répertoire : Richard Bonynge, nerveux et majestueux, rossinien-, réalisent cet âge d’or du bel canto bellinien servi par un plateau et un orchestre de première qualité : c’est aussi une période faste pour le LSO London Symphony Orchestra. La déclaration d’amour d’Arturo se fait chant d’une ivresse absolue, s’imposant par son intensité solaire au destin (précédentes péripéties) désormais maîtrisé : sans affectation aucune, et d’un legato impérial, le tenorissimo éblouit alors. Dans ce chant pudique et murmuré, d’une articulation sans effet d’aucune sorte, le chant bellinien a trouvé son interprète idéal au xxe (avec les sur aigus tenus en portée et hauteur saisissantes, … qui ressuscitent l’étoile Rubini le créateur du rôle de Talbot) . D’autant qu’à ses côtés, l’Elvira de Sutherland caresse autant par son intelligence des nuances, celles d’un chant protecteur de la vérité du texte et de chaque situation dramatique. Contrepoint compassionnel, le ténor en apnée vocale et émotionnelle permet dans l’acte final, la résurrection inespérée de la soprano tant éprouvée, au bord de la folie (comme toujours chez Bellini). Must absolu.

Puis les deux airs à l’extrême fin de l’opéra : « Ancor s’ascolta » puis « Credeasi, misera » confirment l’exceptionnel charisme vocal du soliste qui confronté aux chœurs et à l’orchestre idéalement articulé par le chef légendaire dans ce répertoire : Richard Bonynge, nerveux et majestueux, rossinien-, réalisent cet âge d’or du bel canto bellinien servi par un plateau et un orchestre de première qualité : c’est aussi une période faste pour le LSO London Symphony Orchestra. La déclaration d’amour d’Arturo se fait chant d’une ivresse absolue, s’imposant par son intensité solaire au destin (précédentes péripéties) désormais maîtrisé : sans affectation aucune, et d’un legato impérial, le tenorissimo éblouit alors. Dans ce chant pudique et murmuré, d’une articulation sans effet d’aucune sorte, le chant bellinien a trouvé son interprète idéal au xxe (avec les sur aigus tenus en portée et hauteur saisissantes, … qui ressuscitent l’étoile Rubini le créateur du rôle de Talbot) . D’autant qu’à ses côtés, l’Elvira de Sutherland caresse autant par son intelligence des nuances, celles d’un chant protecteur de la vérité du texte et de chaque situation dramatique. Contrepoint compassionnel, le ténor en apnée vocale et émotionnelle permet dans l’acte final, la résurrection inespérée de la soprano tant éprouvée, au bord de la folie (comme toujours chez Bellini). Must absolu.

VIENNE, 1974. MADAMA BUTTERFLY. Autre must atemporel auquel collabore la puissance filigranée de la direction de Karajan, grand chef lyrique et tragique, devant l’éternel, avec en partenaire sur la durée, une Mirella Freni au sommet expressif qui fut une tragédienne née (sa Lecouvreur est de la même eau, à la fois torrentielle et transparente). Le travail du chef dans la restitution d’une certaine réalisme oriental fait toute la différence (nous sommes à 100 lieues de l‘exotisme fleuri que l’on nous sert parfois). Exceptionnel accomplissement car Luciano fait entrevoir l’humanité certes honteuse et si lâche de l’officier…Cio Cio San et Pimkerton gagnent ici relief et profondeur psychologique sous la baguette éruptive d’un Karajan dont l’élégance racée, est galvanisée par les Wiener Philharmoniker.

VIENNE, 1974. MADAMA BUTTERFLY. Autre must atemporel auquel collabore la puissance filigranée de la direction de Karajan, grand chef lyrique et tragique, devant l’éternel, avec en partenaire sur la durée, une Mirella Freni au sommet expressif qui fut une tragédienne née (sa Lecouvreur est de la même eau, à la fois torrentielle et transparente). Le travail du chef dans la restitution d’une certaine réalisme oriental fait toute la différence (nous sommes à 100 lieues de l‘exotisme fleuri que l’on nous sert parfois). Exceptionnel accomplissement car Luciano fait entrevoir l’humanité certes honteuse et si lâche de l’officier…Cio Cio San et Pimkerton gagnent ici relief et profondeur psychologique sous la baguette éruptive d’un Karajan dont l’élégance racée, est galvanisée par les Wiener Philharmoniker.

DEUX DONIZETTI complètent cette décennie 1970 au firmament. La Favoritta (Bologne, été 1974), surtout Maria Stuarda d’après Schiller (Bologne idem et 1975). Les deux sous le pilotage Bonynge et avec sa partenaire de grande classe belcantiste, l’inusable, pyrotechnique et toujours stylée, Joan Sutherland.

SCHILLERIEN ARDENT : RODOLFO. Autre chef d’œuvre LUISA MILLER de 1975, – un Verdi peu connu et exceptionnellement joué aujourd’hui, – sous la direction de Peter Maag ; le noir schillerien romantique et tragique voire fantastique et terrifiant va bien au duo des jeunes amants sacrifiés, soir Pavarotti et l’excellente Caballé (Rodolfo qu’il ne faut pas confondre avec son éponyme plus connu de La Bohème de Puccini, et Luisa). Le Miller de Sheril Milnes orfèvre le profil du père, instance cruciale chez Verdi dans son rapport à sa fille (cf Stiffelio, Rigoletto, Boccanegra…) mais contrairement à ces derniers, le père Miller est ici prêt à sacrifier sa fille sous l’emprise diabolique du Conte Walter. Une œuvre noire, intensément tragique où Pavarotti fait briller son gemme sombre, incisif, incandescent. Pépite lyrique. En bellinien accompli, Pavarotti sait ciseler ses profils vermines avec une finesse naturelle immédiatement saisissante.

SCHILLERIEN ARDENT : RODOLFO. Autre chef d’œuvre LUISA MILLER de 1975, – un Verdi peu connu et exceptionnellement joué aujourd’hui, – sous la direction de Peter Maag ; le noir schillerien romantique et tragique voire fantastique et terrifiant va bien au duo des jeunes amants sacrifiés, soir Pavarotti et l’excellente Caballé (Rodolfo qu’il ne faut pas confondre avec son éponyme plus connu de La Bohème de Puccini, et Luisa). Le Miller de Sheril Milnes orfèvre le profil du père, instance cruciale chez Verdi dans son rapport à sa fille (cf Stiffelio, Rigoletto, Boccanegra…) mais contrairement à ces derniers, le père Miller est ici prêt à sacrifier sa fille sous l’emprise diabolique du Conte Walter. Une œuvre noire, intensément tragique où Pavarotti fait briller son gemme sombre, incisif, incandescent. Pépite lyrique. En bellinien accompli, Pavarotti sait ciseler ses profils vermines avec une finesse naturelle immédiatement saisissante.

ARDENT VERISTE. En un diptyque magicien de 1976 et 1977, Cavalleria Rusticana puis Pagliaci (direction efficace et parfois roide de Gavazzeni dans Cavalleria) confirment l’exceptionnel intensité dramatique de Pavarotti dans la veine vériste. La lyre incandescente de Patané pour Pagliaci fait la différence avec une Freni (Nedda/Colombina) là encore incandescente bien supérieur au soprano moins large et moins éruptive même si animale et engagée de Varady (Santuzza dans Cavalleria). Sensible au génie vériste du jeune Mascagni, Pavarotti étoilé accroche son rôle de Turiddu au sommet de l’ivresse passionnelle, en somme le pendant des José, Trouvère / Manrico. De même dans Pagliaci, son Canio redouble de brûlures sincères, de morsures maudites conférant au personnage de l’amuseur, ce profil janusien double, comique et tragique, clown triste et même terrifiant dont l’amour respire des relents de haine jalouse, viscérale, animale. L’absolu des sentiments le mène à la folie meurtrière, schizophrénique. La vérité du chant de Luciano est irrésistible : étant un bellinien d’une rare finesse, il réussit Verdi, Puccini et les vériste, avec une intelligence de grande classe.

Propres à l’essor de la fin de la décennie 1970, les trois productions qui ferment la décade, sont tout autant convaincantes. Elles soulignent cette vocalità saisissante capable de finesse et de puissance, s’affirment dans des rôles qui exige un dramatisme intense, plus large, … verdien : IL TROVATORE (Londres, Bonynge, 1976) impose le quatuor vocal somptueux, modèle opératique qui concentre par ses riches confrontations, l’essence de l’action conçue par Verdi: Luna (le baryton basse jaloux, haineux : Ingvar Vixell), la mezzo agile, hallucinée (et gitane sorcière terrifiante : ici la très princière Marylin Horne), et le couple des amants éprouvés, sacrifiés, immolés : Leonora (Sutherland) et le ténor éperdu, amoureux, Manrico ; un rôle héroïque incandescent taillé idéalement pour le diamant Pavarotti.

Puis c’est la Tosca de Rescigno (LONDRES 1977), direction brillante parfois creuse mais trio électrique (tragique et noir) défendu par Pavarotti (Mario), la superbe Freni (Floria), victimes sublimes du sadique Scarpia, celui luxueux de l’infatigable et diseur de grande classe, Sherill Milnes.

1979, ANNEE ROSSINIENNE. L’année 1979 est ROSSINIENNE : elle dévoile d’abord l’idéal Pavarotti dans le Rossini sacré : la facétieuse Petite Messe Solennelle et le Requiem (enregistrement de La Scala et de Vérone) – puis l’inventeur en 1839 du grand opéra romantique français (après Berlioz), dans GUILLAUME TELL, mais chanté en italien à Londres en 1978 et 1979 sous la baguette de Chailly précis, racé, ce dès la fièvre toute intérieure de l’ouverture (remarquables couleurs introspectives lors du solo de violoncelle) comme aurait pu l’être à sa place le plus prévisible Muti.

1979, ANNEE ROSSINIENNE. L’année 1979 est ROSSINIENNE : elle dévoile d’abord l’idéal Pavarotti dans le Rossini sacré : la facétieuse Petite Messe Solennelle et le Requiem (enregistrement de La Scala et de Vérone) – puis l’inventeur en 1839 du grand opéra romantique français (après Berlioz), dans GUILLAUME TELL, mais chanté en italien à Londres en 1978 et 1979 sous la baguette de Chailly précis, racé, ce dès la fièvre toute intérieure de l’ouverture (remarquables couleurs introspectives lors du solo de violoncelle) comme aurait pu l’être à sa place le plus prévisible Muti.

Aux côtés du Guglielmo de Sherill Milnes- en son emploi de baryton déjà préverdien, l’Arnoldo de Pavarotti se distingue par son phrasé, son souffle, sa finesse solaire et bellinienne, une intensité parfois souvent électrique qui éclaire l’approfondissement que Verdi apportera bientôt à ses personnages. Ici la coupe frénétique d’un Chailly, ultra précis et nuancé, stimule le duo Milnes et Pavarotti, offrant aussi un tremplin raffiné à la Matilda, intense et fragile, de Freni (grand air fermé : « Selva opaca » à l’acte II), autre valeur sûre de cette intégrale Tellienne en italien.

ET POUR FINIR… LA TRAVIATA DE VERDI. La décennie 1970 dans la carrière de Pavarotti se conclut par La TRAVIATA londonienne de novembre 1979 avec le couple à la ville Bonynge et Sutherland (Traviata vocalistisque et d’une rare finesse). Comme porté par le duo artistique qui aura favorisé et consolidé sa carrière artistique (surtout dans ses empois bélliniens), le fringant Pavarotti éblouit en Alfredo, amant jeune et si sincère, rayonnant, déchirant par la justesse et le diamant vocal d’un chant irradiant. N’écoutez qu’au I, leur duo enivré qui conclut l’air d’ivresse de Violetta (« Follie… »). L’ardeur juvénile de Pavarotti confère au rôle d’Alfredo, ce caractère presque adolescent et d’une fièvre hédoniste qui porte toujours plus loin dans l’engagement et l’autodétermination, le jeune et si mûr jeune homme de bonne famille (« Libiamo » puis son air solo où se dévoile sa flamme pour la courtisane : « Un di felice… »). De sorte que l’on croit à travers ses deux voix très caractérisées, à la force nouvelle qui les aimante malgré leur différence de rang, de monde, voire d’âge, car Sutherland incarne une maturité qui contraste avec le mordant incisif et juvénile de l’extraordinaire Alfredo / Pavarotti. Ainsi en 1979 s’accomplit une complicité artistique entre Sutherland et Bonynge, avec le jeune Pavarotti,- tous trois auront révolutionné le chant romantique italien de Bellini à Donizetti et Verdi en une maîtrise faite finesse, vérité et agilité, toute facilité technicienne étant servante d’un idéal expressif qui éclaire l’enjeu dramatique des situations comme le relief de chaque personnalité lyrique, conçue comme une individualité. La complicité et le partage d’un même idéal esthétique assure à leur trio, un charme toujours vivace.

____________

Prochain épisode : PAVAROTTI l’intégrale lyrique 3 : les années 1980.

Episode précédent : PAVAROTTI 1 : les débuts : 1967 – 1972 / lire notre dossier dédié

http://www.classiquenews.com/coffret-luciano-pavarotti-presentation-analyse-the-complete-operas-recordings-dg-decca-part-1-4/

Le feuilleton PAVAROTTI prend prétexte de la publication du coffret PAVAROTTI, l’intégrale des opéras (The complete opera recordings /) pour Decca et Deutsche Grammophon à l’occasion des 10 ans de la mort du ténor italien né à Modène, pour lui consacrer un regard rétrospectif sur les grands rôles qu’il a interprété en studio…

———————-

LIRE aussi notre présentation du coffret PAVAROTTI / The complete operas recordings for DG et DECCA (101 cd), paru en octobre 2017, pour les 10 ans de la mort de Luciano Pavarotti. Idéal cadeau de Noël 2017, le coffret représente à ce jour une somme inestimable pour tout amateur de lyrique, en particulier d’opéras italiens romantiques, de Rossini, Bellini, Donizetti, aux plus tardifs, Verdi, Puccini sans omettre les véristes : Mascagni, Giordano, Leoncavallo, Cilea…etc… Must absolu et coffret au très riche contenu, de surcroît comme nous le précisions dans notre présentation générique, idéalement éditorialisé, avec photos, illustrations (des enregistrements) et présentation des ouvrages et intégrales ainsi rééditées et pour certains titres présentés en BLU RAY PURE AUDIO.

LIRE aussi notre présentation du coffret PAVAROTTI / The complete operas recordings for DG et DECCA (101 cd), paru en octobre 2017, pour les 10 ans de la mort de Luciano Pavarotti. Idéal cadeau de Noël 2017, le coffret représente à ce jour une somme inestimable pour tout amateur de lyrique, en particulier d’opéras italiens romantiques, de Rossini, Bellini, Donizetti, aux plus tardifs, Verdi, Puccini sans omettre les véristes : Mascagni, Giordano, Leoncavallo, Cilea…etc… Must absolu et coffret au très riche contenu, de surcroît comme nous le précisions dans notre présentation générique, idéalement éditorialisé, avec photos, illustrations (des enregistrements) et présentation des ouvrages et intégrales ainsi rééditées et pour certains titres présentés en BLU RAY PURE AUDIO.