Comptes-rendus, opéra. Innsbruck, les 23 et 25 août 2018. Cavalli (Apollo / Toni), Hasse (Semele / Osele). Une production « jeune » de haute tenue et un retour au répertoire du XVIIe siècle qui a longtemps été la marque de fabrique de ce festival tyrolien. Cavalli en sort avec les honneurs d’une réussite quasi exemplaire à travers le choix d’une œuvre fondatrice. En regard, la seconde production lyrique révèle un chef d’œuvre oublié du maître de l’opéra seria. La Semele de Hasse est une splendide découverte.

Comptes-rendus, opéra. Innsbruck, les 23 et 25 août 2018. Cavalli (Apollo / Toni), Hasse (Semele / Osele). Une production « jeune » de haute tenue et un retour au répertoire du XVIIe siècle qui a longtemps été la marque de fabrique de ce festival tyrolien. Cavalli en sort avec les honneurs d’une réussite quasi exemplaire à travers le choix d’une œuvre fondatrice. En regard, la seconde production lyrique révèle un chef d’œuvre oublié du maître de l’opéra seria. La Semele de Hasse est une splendide découverte.

Eros et désordres chez les Dieux

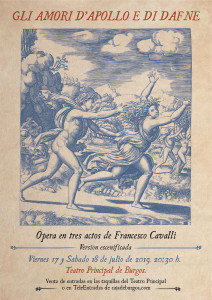

Si les conflits amoureux nourrissent l’opéra dès les origines, on ne peut que saluer le choix pertinent de ces deux œuvres qui tissent entre elles des liens thématiques sinon stylistiques. Les Amours d’Apollon de Busenello (cf notre photo) et Cavalli – dont c’est leur première collaboration – n’est plus vraiment une découverte, depuis l’enregistrement de Garrido et quelques productions éparses (dont une en allemand à Vienne en 2003 et une en danois à Copenhague en 2014), mais il constitue une œuvre fondamentale, sans doute le premier véritable opéra baroque par la synthèse que le poète réalise des sujets abordés dans les premiers opéras florentins. Busenello et Cavalli y injectent une forte dose d’humour et entérinent l’esthétique des registres mêlés. Apollon qui s’était moqué de Cupidon reçoit de ce dernier une flèche qui le rend amoureux de la chaste Daphné ; pour échapper à son prétendant, elle se voit transformée en laurier, devenant ainsi une immortelle digne du prince des musiciens et des poètes. A cette intrigue principale, Busenello ajoute deux intrigues parallèles (les amours contrariées de Céphale et Procris et de Titon et l’Aurore) qui nourrissent les péripéties du drame et nous valent de beaux moments musicaux.

Si les conflits amoureux nourrissent l’opéra dès les origines, on ne peut que saluer le choix pertinent de ces deux œuvres qui tissent entre elles des liens thématiques sinon stylistiques. Les Amours d’Apollon de Busenello (cf notre photo) et Cavalli – dont c’est leur première collaboration – n’est plus vraiment une découverte, depuis l’enregistrement de Garrido et quelques productions éparses (dont une en allemand à Vienne en 2003 et une en danois à Copenhague en 2014), mais il constitue une œuvre fondamentale, sans doute le premier véritable opéra baroque par la synthèse que le poète réalise des sujets abordés dans les premiers opéras florentins. Busenello et Cavalli y injectent une forte dose d’humour et entérinent l’esthétique des registres mêlés. Apollon qui s’était moqué de Cupidon reçoit de ce dernier une flèche qui le rend amoureux de la chaste Daphné ; pour échapper à son prétendant, elle se voit transformée en laurier, devenant ainsi une immortelle digne du prince des musiciens et des poètes. A cette intrigue principale, Busenello ajoute deux intrigues parallèles (les amours contrariées de Céphale et Procris et de Titon et l’Aurore) qui nourrissent les péripéties du drame et nous valent de beaux moments musicaux.

La sobriété des décors, quelques rideaux subtilement agencés, les jeux d’ombres et le dédoublement de certains rôles par des comédiens, rappelant l’importance des jeux de miroirs dans cet opéra inaugural placé sous le signe baroque par excellence de la métamorphose, orchestrés par Alessandra Premoli, agrémentés des superbes costumes de Mariana Fracasso, ont été un des éléments de la réussite de cette production juvénile, en rien inférieure aux productions « adultes ».

Dans le rôle magnifique de Daphné, Sara-Maria Saalmann se montre d’une grande finesse et d’une grande musicalité ; tout en retenue, le personnage exige une parfaite et subtile maîtrise du recitar cantando, également très bien assimilée par l’Apollon solide et pathétique, au bon sens du terme, de Rodrigo Sosa Dal Pozzo, déjà entendu l’an dernier dans l’Octavia de Keiser : son célèbre lamento, « Misero Apollo » fut bouleversant, faisant écho au superbe chant plaintif de Procri (admirable Deborah Cachet), qui clôt le premier acte (« Volgi, deh volgi il piè »), chef-d’œuvre du style récitatif montéverdien auquel Cavalli rend d’ailleurs hommage à maintes reprises dans sa partition. Le personnage espiègle d’Amour est superbement incarné par le timbre juvénile et haut perché de Giulia Bolcato que nous avions découvert à Venise dans l’Eritrea. Tous les autres interprètes s’en tirent avec les honneurs : aucune faute de goût ou de style chez la Cirilla de Isaiah Bell, le Peneo sombre d’Andrea Pellegrini, ou chez le superbe Alfesibeo de Jasmin Rammal-Rykala, baryton racé, très efficace dans le rôle du devin. Etrangement on déplorera la voix instable de Juho Punkeri dans le rôle de l’éconduit Cefalo, alors que dans celui de Pan ou de Titon, il s’en sort bien mieux. On n’a pu hélas apprécier les talents d’Eléonore Pancrazi, souffrante ce soir-là.

Dans le rôle magnifique de Daphné, Sara-Maria Saalmann se montre d’une grande finesse et d’une grande musicalité ; tout en retenue, le personnage exige une parfaite et subtile maîtrise du recitar cantando, également très bien assimilée par l’Apollon solide et pathétique, au bon sens du terme, de Rodrigo Sosa Dal Pozzo, déjà entendu l’an dernier dans l’Octavia de Keiser : son célèbre lamento, « Misero Apollo » fut bouleversant, faisant écho au superbe chant plaintif de Procri (admirable Deborah Cachet), qui clôt le premier acte (« Volgi, deh volgi il piè »), chef-d’œuvre du style récitatif montéverdien auquel Cavalli rend d’ailleurs hommage à maintes reprises dans sa partition. Le personnage espiègle d’Amour est superbement incarné par le timbre juvénile et haut perché de Giulia Bolcato que nous avions découvert à Venise dans l’Eritrea. Tous les autres interprètes s’en tirent avec les honneurs : aucune faute de goût ou de style chez la Cirilla de Isaiah Bell, le Peneo sombre d’Andrea Pellegrini, ou chez le superbe Alfesibeo de Jasmin Rammal-Rykala, baryton racé, très efficace dans le rôle du devin. Etrangement on déplorera la voix instable de Juho Punkeri dans le rôle de l’éconduit Cefalo, alors que dans celui de Pan ou de Titon, il s’en sort bien mieux. On n’a pu hélas apprécier les talents d’Eléonore Pancrazi, souffrante ce soir-là.

Dans la fosse, Massimiliano Toni dirige avec style et intelligence une partition d’une grande beauté, où le récit se fait chant et le chant récit. La musique de Cavalli est de ce point de vue le plus bel hommage rendu au génie poétique de Busenello.

—————————————————————————————————————————————————

Un siècle plus tard, le drame musical vénitien a laissé la place à l’opéra seria. La réforme est passée par là. Hasse fut l’un des compositeurs les plus prolifiques et l’un des rares à avoir mis en musique la totalité des drames de Métastase. Mais le dramma per musica n’est pas le seul genre cultivé par les compositeurs de la réforme : la sérénade en est une forme elliptique, exigeant moins de personnages et puisant presque exclusivement dans le réservoir mythologique. La Semele reprend un thème cher au baroque, par sa composante métamorphique. L’œuvre de Hasse, représentée à Naples en 1726, un an après le triomphe de sa Didone abbandonata, reprend la structure des airs alternant avec les récitatifs, mais riche en récitatifs accompagnés. L’adultère de Jupiter est ici traité sur un mode un peu plus léger, bien que toute la gamme des affetti y soit représentée, permettant au compositeur de déployer une palette sonore d’une incroyable inventivité. Sur le plateau une projection géante de la salle des Géants du Palais du Té de Mantoue qui dans la seconde partie se transforme en scène bucolique, avant de reprendre son apparence première. Quelques éléments de décor – rideau, banquette, table, un grand lit géant, dont le drap rouge évoque l’érotisme intense des personnages – sont au service d’une efficace direction d’acteur, une gageure pour une œuvre où l’action y est réduite au minimum. Le travail de Georg Quander y est remarquable : ni transposition contemporaine, ni relecture dévoyée, mais un respect strict de la partition, magnifié par les superbes costumes de Veronika Stemberger.

Un siècle plus tard, le drame musical vénitien a laissé la place à l’opéra seria. La réforme est passée par là. Hasse fut l’un des compositeurs les plus prolifiques et l’un des rares à avoir mis en musique la totalité des drames de Métastase. Mais le dramma per musica n’est pas le seul genre cultivé par les compositeurs de la réforme : la sérénade en est une forme elliptique, exigeant moins de personnages et puisant presque exclusivement dans le réservoir mythologique. La Semele reprend un thème cher au baroque, par sa composante métamorphique. L’œuvre de Hasse, représentée à Naples en 1726, un an après le triomphe de sa Didone abbandonata, reprend la structure des airs alternant avec les récitatifs, mais riche en récitatifs accompagnés. L’adultère de Jupiter est ici traité sur un mode un peu plus léger, bien que toute la gamme des affetti y soit représentée, permettant au compositeur de déployer une palette sonore d’une incroyable inventivité. Sur le plateau une projection géante de la salle des Géants du Palais du Té de Mantoue qui dans la seconde partie se transforme en scène bucolique, avant de reprendre son apparence première. Quelques éléments de décor – rideau, banquette, table, un grand lit géant, dont le drap rouge évoque l’érotisme intense des personnages – sont au service d’une efficace direction d’acteur, une gageure pour une œuvre où l’action y est réduite au minimum. Le travail de Georg Quander y est remarquable : ni transposition contemporaine, ni relecture dévoyée, mais un respect strict de la partition, magnifié par les superbes costumes de Veronika Stemberger.

C’est un immense plaisir de retrouver Francesca Aspromonte dans un répertoire plus tardif. Son engagement dramatique y est exceptionnel : un sens toujours aigu de la diction et une intelligence du texte qui forcent le respect ; dès son air d’entrée, « Vago fior sul verde prato », elle parvient à faire ressortir les nombreuses finesses de la partition, tout comme au début de la seconde partie (superbe accompagnato « Care selve beate a voi ritorno »), mais sait être bouleversante face aux inquiétudes suscitées par les tergiversations de Jupiter (« Taccio, sospiro e gemo »). Roberta Invernizzi est une Junon dont la vaillance vocale, malgré les années, n’est jamais prise en défaut, doublée qui plus est par une musicalité sans faille et un investissement dramatique toujours stimulant. Il faut l’entendre notamment dans son grand aria di sdegno « Va, spergiuro », qui fait écho à celui de Jupiter – Sonia Prina n’y a jamais été aussi convaincante (électrisante interprétation de « Del mio fulmine al solo gran lampo », un des sommets de l’œuvre). Mais il faudrait quasiment citer tous les airs, car leur qualité y est exceptionnelle, tout comme les duos et trios (en particulier, celui qui achève la première partie distille un pouvoir roboratif irrésistible : « Morirò con la speranza »).

L’orchestre Le Nuove Musiche rend un vibrant hommage à Hasse, dont le répertoire est l’un des plus difficiles à restituer. Claudio Osele dirige sa phalange en mettant en valeur les nombreuses subtilités de cette incroyable musique qui font taire les contempteurs d’un genre souvent négligé en raison de sa structure mécanique censée laisser peu d’espace aux interprètes. Ce préjugé est balayé d’un revers de baguette. La recréation de cette Semele constitue une double réussite : l’une des meilleures interprétations d’un opéra de Hasse et la révélation d’un authentique chef d’œuvre.

—————————————————————————————————————————————————

Compte-rendu opéra. Innsbruck, Festwochen der Alten Musik, Francesco Cavalli, Gli amori di Apollo e Dafne, 23 août 2018. Rodrigo Sosa dal Pozzo (Apollo), Sara-Maria Saalmann (Dafne), Giulia Bolcato (Amore), Deborah Cachet (Procri, Ninfa, Musa), Eléonore Pancrazi (Aurora, Ninfa, Musa), Isabelle Rejall (Itaton, Venere, Filena, Musa), Isaiah Bell (Morfeo, Cirillo, Pastore), Juho Punkeri (Titone, Cefalo, Pan), Jasin Rammal_Rykala (Panto, Alfesibeo, Pastore), Andrea Pellegrini (Sonno, Giove, Peneo), Massimo Arbarello, Fabio Bellitti, Sebastiano Di Bella (comédiens), Alessandra Premoli (mise en scène), Mariana Fracasso (costumes), Accademia La Chimera, Massimiliano Toni (direction)

Johann Adolf Hasse, Semele, 25 août 2018. Francesca Aspromonte (Semele), Roberta Invernizzi (Giunone), Sonia Prina (Giove), Georg Quander (Mise en scène), Veronika Stemberger (Décors et costumes), Le musiche nuove, Claudio Osele (direction)

—————————————————————————————————————————————————