NICOLAS DE GRIGNY, hériter d’une longue tradition familiale d’organistes à Reims, rejoint Paris vers 20 ans [circa 1692]; résident de la rue Saint Merry, actuelle Simon le franc, et de la Verrerie, Nicolas fréquente les musiciens actifs alors : Pierre Bâillon [organiste], surtout Michel Richard Delalande, Nicolas Lebègue [qui devient son professeur] et Thomelin, organistes reconnus respectivement à Saint-Jean en grève, Saint Jaques de la Boucherie, Saint-Merry. Dès 1693, Nicolas de GRIGNY devient titulaire des orgues de l’abbaye de Saint-Denis [jusqu’en 1697]. Il y joue les pièces d’orgue alternant avec le plain chant chanté en grec comme à Rome, Venise et Florence. En 1697, réputé et admiré par ses pairs, Nicolas de GRIGNY revient à Reims, comme organiste de la Cathédrale, où officient les dominicains.

L’enregistrement témoigne de l’art de NICOLAS de GRIGNY, heureux élève de Lebègue, dont le sens de l’improvisation et la composition participe alors aux festivités célébrant en 1697, le retour de la paix, à la fin de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Il s’appuie sur le fameux Livre d’orgue gravé et édité sous la direction de GRIGNY lui-même. Une réalisation (à compte d’auteur) qui force encore l’admiration et que JS BACH admiratif ainsi, copia intégralement. On y distingue clairement l’esprit tenace des danses [sarabande, bourrée, allemande, gigue…] et aussi la trace de la Renaissance dans les épisodes fugués. Comme Nivers, de GRIGNY reprend à son compte l’agrémentation des doubles des airs de cour de son maître Lebègue.

Les deux organistes requis pour l’enregistrement interrogent et révèlent ici la pratique organistique dans le contexte liturgique des messes et hymnes tels que le précisent les cérémonials d’époque qui consignent en les décrivant précisément les usages. Si le Credo est chanté par tous les fidèles, les autres séquences [Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus,…] sont réalisés par l’alternance plain chant [choristes avec serpent] et pièces d’orgue, ces dernières doublées par un chanteur qui disait le verset à mi-voix.

CD1 – Michel Bouvard évoque dans une continuité purement instrumentale, le flux musical de l’orgue, avec d’autant plus de clarté et de transparence, y compris dans les « grands jeux » (plage 15) que l’instrument historique de la Chapelle royale de 1710 permet d’échafauder une basilique sonore, une cathédrale musicale des plus impressionnantes, autant par la diversité ciselée des timbres que le souffle, la puissance et la richesse du jeu organistique (détail et relief des lignes simultanées dans chaque fugue à 5). Sans voix ni plain chant, l’orgue du XVIIIè, conçu pour la Chapelle royale dernier chantier important du château sous la règne du Roi-Soleil et essentiel même car il s’agit alors d’un souverain dévot, les orgues versaillaises semblent idéalement adaptées à l’écriture de De Grigny, évidemment dans les étagements sonores des Grands Jeux, mais aussi à travers les deux séquences de la Messe qui les précèdent (Kyrie puis Gloria).

CD1 – Michel Bouvard évoque dans une continuité purement instrumentale, le flux musical de l’orgue, avec d’autant plus de clarté et de transparence, y compris dans les « grands jeux » (plage 15) que l’instrument historique de la Chapelle royale de 1710 permet d’échafauder une basilique sonore, une cathédrale musicale des plus impressionnantes, autant par la diversité ciselée des timbres que le souffle, la puissance et la richesse du jeu organistique (détail et relief des lignes simultanées dans chaque fugue à 5). Sans voix ni plain chant, l’orgue du XVIIIè, conçu pour la Chapelle royale dernier chantier important du château sous la règne du Roi-Soleil et essentiel même car il s’agit alors d’un souverain dévot, les orgues versaillaises semblent idéalement adaptées à l’écriture de De Grigny, évidemment dans les étagements sonores des Grands Jeux, mais aussi à travers les deux séquences de la Messe qui les précèdent (Kyrie puis Gloria).

Il ne s’agit pas seulement de la grandeur et du sentiment de majesté, certes parfaitement calibré ici, mais aussi (surtout) d’un acte plus intimiste et individuel de ferveur personnelle, ce que tend à exprimer les épisodes plus magistralement réalisés comme le « Trio en dialogue » du Kyrie, ou Récit de Tierce en taille ou le dernier Trio du Gloria ; sans omettre en particulier la méditation naturelle, libre et comme improvisée du « récit de tierce pour le Benedictus », final, à la fois fluide, direct, droit et caressant (comme l’Élévation qui lui fait suite).

Le cycle est un festival délectable de timbres et de couleurs que la registration préalable a su magnifier pour un jeu des plus scintillants voire flamboyants dans sa mesure continue : De Grigny étant l’un des compositeurs les plus classiques et résolument français dans ce sens des équilibres : ainsi, la suspension des flûtes vaporeuses du « Dialogue des flûtes » dans la dite Élévation ; comme le chant plus mordant des cromornes (propre au ronflement nasillé de leur timbre) associées aux dessus de cornet pou la Communion.

CD 2 – Les qualités expressives des timbres de l’orgue historique de la Chapelle royale resplendissent tout autant dans les 5 Hymnes joués ici par François Espinasse : relief caractérisé du Récit de Cromorne du Veni Creator dont on conçoit sans difficultés, l’ample architecture dimensionnée pour la Cathédrale de Reims (aussi impressionnant dans ses conquêtes spatiales que le « Dialogue sur les Grands Jeux » de l’« Ave Maris stella » ou l’ultime « point d’orgue sur les Grands jeux » qui conclut « A Solis ortus ») ; au sens des vertiges sonores répond l’intériorité profonde des Récits : magistrale ampleur mystérieuse du Récit final du Pange lingua…

Le programme présente ainsi l’intégrale des pièces composées par GRIGNY pour les rituels de la Cathédrale de Reims. Mort à 31 ans, le compositeur génial n’a pas laissé davantage de musique mais sa qualité et son raffinement sont idéalement défendus dans le jeu caractérisé et élégant des deux interprètes. Michel BOUVARD (DC1) et François ESPINASSE (CD2) en soulignent les audaces, la complexité, le jeu des harmonies et des timbres très habilement combinés, la séduction sobre et comme enivrée des mélodies. Autant de qualités et d’idiomes originaux qui suscitent comme il a été dit précédemment, la vive attention de Jean-Sébastien Bach qui reste saisi par le génie lumineux du Français. Comme nous aujourd’hui.

_____________________________________

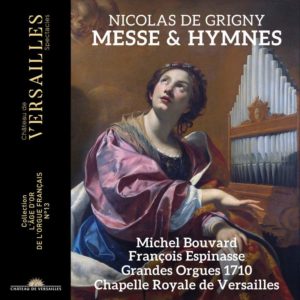

CRITIQUE CD événement. NICOLAS DE GRIGNY ; Messe et Hymnes. Michel Bouvard & François Espinasse, grandes orgues de la Chapelle royale de Versailles [1710] – Château de Versailles Spectacles [volume n°13 de la collection « L’âge d’or de l’orgue français »] – enregistré en janvier 2024 dans la Chapelle royale de Versailles – CLIC de Classiquenews printemps 2025

François Espinasse, grandes orgues de la Chapelle royale de Versailles [1710] – Château de Versailles Spectacles [volume n°13 de la collection « L’âge d’or de l’orgue français »] – enregistré en janvier 2024 dans la Chapelle royale de Versailles – CLIC de Classiquenews printemps 2025