CRITIQUE, CD, événement. RAMEAU : ZOROASTRE (version 1749) Les Ambassadeurs – La Grande Ecurie – Namur – avril 2022) – Après Acanthe et Céphise (2020 et ses « premières clarinettes » dans un orchestre français !), le chef A. Kossenko s’attaque ici à un sommet lyrique sous Louis XV, Zoroastre, sommet de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), hier servi avec grâce et distinction dramatique par Christie et ses Arts Flo. Certes il est indiqué le souci de restituer l’orchestre de l’Académie royale vers 1750 (flûtes, bassons, hautbois par 4) mais avec 8 violoncelles est-il juste d’autant souligner l’historicité de l’approche ? … quand Bruno Procopio fondateur de son propre ensemble JOR Jeune Orchestre Rameau a, dès oct 2021, révélé la formidable assise des 11 violoncelles avérés historiquement, dévoilant ce qui manque dans trop de versions raméliennes : le coloris particulier, le chant et le rebond dynamique des basses?

CRITIQUE, CD, événement. RAMEAU : ZOROASTRE (version 1749) Les Ambassadeurs – La Grande Ecurie – Namur – avril 2022) – Après Acanthe et Céphise (2020 et ses « premières clarinettes » dans un orchestre français !), le chef A. Kossenko s’attaque ici à un sommet lyrique sous Louis XV, Zoroastre, sommet de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), hier servi avec grâce et distinction dramatique par Christie et ses Arts Flo. Certes il est indiqué le souci de restituer l’orchestre de l’Académie royale vers 1750 (flûtes, bassons, hautbois par 4) mais avec 8 violoncelles est-il juste d’autant souligner l’historicité de l’approche ? … quand Bruno Procopio fondateur de son propre ensemble JOR Jeune Orchestre Rameau a, dès oct 2021, révélé la formidable assise des 11 violoncelles avérés historiquement, dévoilant ce qui manque dans trop de versions raméliennes : le coloris particulier, le chant et le rebond dynamique des basses?

Ces détails font pourtant toute l’acuité expressive d’une lecture et l’on regrette que les interprètes ne soient pas allé jusqu’au bout de telle « performance practice ». L’intérêt ici est d’avoir réutilisé les 2 clarinettes (elles aussi avérées) qui ne doublent pas les hautbois, mais prennent leur partie pour caractériser davantage l’activité du mal… heureuse option qui permet de retrouver ainsi la même pétulance de timbres et de couleurs que dans Acanthe justement.

Que donne la présente version orchestralement et vocalement ? Sous la baguette agitée, pétaradante de Kossenko, ce dès l’ouverture emportée à (trop) vive allure, la sonorité bien que riche et contrastée manque de respiration, de souffle, de profondeur comme d’intériorité. Tout y est précipité piloté comme les éléments d’une mécanique pré réglée qui ne déroge pas à ses calculs de départ. Ainsi les plaintes de l’ouverture programmatique (en place du prologue habituel), qui ponctuent ou dialoguent avec les rageurs accords ténébreux qui disent immédiatement la force du mal… plaintes effilochées à peine approfondies dont la respiration pourtant devrait annoncer le triomphe final de la lumière.

Même approche expéditive dans les gavottes chantées, dansées du I ; les sarabandes des II et III…

On s’y délecte de l’éclat des couleurs mais quel dommage que tant de ciselure et de brillance orchestrale servent une vision expéditive où l’articulation dramatique peine à se dégager.

Même le chœur de chambre de Namur (pourtant justement apprécié) semble peu à son aise dans ce précipité galopant où le trouble poétique, le jaillissement d’une vérité émotionnelle est souvent sacrifié sur l’autel de l’effet.

Etrange gestion des tempi, d’autant que dans l’acte final (V), celui de la consécration des élus Amélite / Zoroastre, dans le rituel maçoniquen enfin éprouvés / initiés, la direction s’amollit au risque de s’affadir, perdant y compris dans la déclamation tout relief…

Vocalement la superbe scène d’ouverture, portée par les deux voix basses soulignent le style mâle impeccable, clair et lugubre de David Witczak (Zopire), le timbre toujours élégant (bien que voilé) du baryton Tassis Christoyanis (Abramane, antithèse démoniaque de Zoroastre) – les deux solistes partageant une diction et une intelligibilité indiscutable. Rien de tel en revanche chez l’Erenice de V Gens, vocalement toujours artificielle et en force, curieusement souvent inintelligble ; c’est hélas le maillon faible de la distribution qui ne parvient pas à exprimer la double nature du personnage, son âme écartelée entre son amour pour Zoroastre et sa volonté de se venger de lui car il ne l’aime pas. De fait, on préfère nettement le trio gagnant de l’action : Amélite, Abénis, Zoroastre soit Jodie Devos, Mathias Vidal, Reinoud von Mechelen…: personnification dramatique, chant articulé et clair, intelligible, sans tension, les 3 chanteurs se distinguent nettement par la justesse des intentions et la maîtrise de leur chant – les hommes étant mieux diseurs que leur partenaire féminin.

Inspiré par la Bactriane (Perse et la lumière du Zoroastrisme), Rameau (66 ans) se dépasse ; il pilote la conception dud rame avec cette acuité spectaculaire et habile en contraste affinée en 1744 quand il reprend Dardanus ; dans Zoroastre, il mêle aux références persanes de l’orchestre les valeurs lumineuses maçonniques, quitte à verser dans l‘opéra philosophique volontiers plus sec et austère théâtralement, et l’opéra de la création en 1749, ne ressemble en rien à sa version de 1756 ; tout est déjà là en 1749, à croire que différents (3 actes sur les 5 diffèrent en tout point), les 2 versions sont 2 opéras différents. Si l’on continue à tort de reprocher au librettiste Cahusac (lui-même franc-maçon) d’avoir négliger la profondeur des personnages au risque d’opposer jusqu’à la caricature lumière et ténèbres – ainsi le sabbat, ses danses démoniaques, de l’acte IV, acte infernal, d’une puissance délirante et poétique inouïe alors, tout manifeste a contrario dès 1749 la puissante inventivité de Rameau. Si la version de 1749 est un bon choix, la présente version manque de nerf, de respiration, de vision dramatique d’ensemble, trop appliquée à la résolution décorative des scènes ; le souci du détail rompt l’unité et le souffle de l’ensemble, et plus généralement, la violence, le délire, l’inventivité poétique d’un Rameau, incroyable conteur, porté comme Mozart par l’esprit des Lumières. Pour une expression plus juste du souffle zoroastrien, démesure fantastique et démoniaque suscitée par Abramane / lumière hallucinée et éblouissante d’Amélite et de Zoroastre, les lectures précédentes de Kuijken et de Christie demeurent inégalées, d’autant que leur distribution vocale sont plus équilibrées et plus finement caractérisées. Voici donc une version qui promettait et finit par convaincre en demi mesure. A croire que les pionniers et premiers artisans de la révolution baroqueuse peinent aujourd’hui à trouver leurs héritiers. Il est vrai que le théâtre de Rameau ne souffre aucune faiblesse.

____________________________

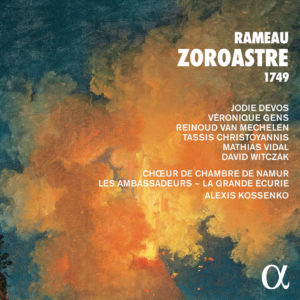

CRITIQUE CD. RAMEAU: ZOROASTRE, 1749 (Kossenko, 3 cd Alpha / enregistré à Namur, avril 2022). Avec : David Witczak, Véronique Gens, Jodie Devos, Reinoud Van Mechelen, Mathias Vidal, Tassis Christoyannis…Plus d’infos et de ressources (livret) sur le site de l’éditeur Alpha / Outhere : https://outhere-music.com/fr/albums/rameau-zoroastre-1749