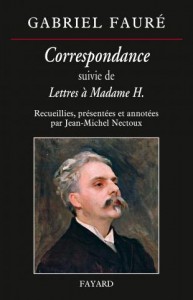

Livres, compte rendu critique. Gabriel Fauré : correspondance, lettres à madame H. (Jean-Michel Nectoux, Fayard, octobre 2015). En couverture, l’excellente toile du peintre Sargent brosse comme l’ensemble du corpus ici analysés et soigneusement édité, un portrait précis, complet et fidèle de Gabriel Fauré : ainsi se dévoile Fauré dans son intimité épistolaire qui fait du lecteur un proche et un témoin privilégié. Né en Ariège et placé très tôt en raison de ses précoces dispositions à l’Ecole Niedermeyer de Paris (1854), Gabriel Fauré né en 1845 : c’est à Paris qu’il rencontre Saint-Saëns professeur de piano : une amitié les liera bientôt, cimentée par une indéfectible estime réciproque. Tel attachement est perceptible tout au long des très nombreuses lettres de la correspondance. Première partition importante, le Cantique de Jean Racine témoigne de la richesse d’une formation unique sous le Second Empire (1865) et le début de la carrière du compositeur libre; il n’a que 20 ans.

Livres, compte rendu critique. Gabriel Fauré : correspondance, lettres à madame H. (Jean-Michel Nectoux, Fayard, octobre 2015). En couverture, l’excellente toile du peintre Sargent brosse comme l’ensemble du corpus ici analysés et soigneusement édité, un portrait précis, complet et fidèle de Gabriel Fauré : ainsi se dévoile Fauré dans son intimité épistolaire qui fait du lecteur un proche et un témoin privilégié. Né en Ariège et placé très tôt en raison de ses précoces dispositions à l’Ecole Niedermeyer de Paris (1854), Gabriel Fauré né en 1845 : c’est à Paris qu’il rencontre Saint-Saëns professeur de piano : une amitié les liera bientôt, cimentée par une indéfectible estime réciproque. Tel attachement est perceptible tout au long des très nombreuses lettres de la correspondance. Première partition importante, le Cantique de Jean Racine témoigne de la richesse d’une formation unique sous le Second Empire (1865) et le début de la carrière du compositeur libre; il n’a que 20 ans.

L’assiduité de Saint-Saëns, son aide pour se faire connaître du milieu parisien permet à Fauré de s’affirmer peu à peu, surtout à partir de février 1871 quand il participe à la création de la Société nationale de musique et quand il est admis dans le salon envié, convoité de Pauline Viardot (dont Fauré se fiance un temps avec la fille Marianne…). Les différents profils du compositeur, excellent claviériste se précisent : le musicien d’église, organiste à Saint-Sulpice puis La Madeleine (qui doit subvenir aux besoins de sa famille fondée avec Marie Frémiet, la fille du célèbre sculpteur), le professeur de composition au Conservatoire (ses élèves sont rien de moins que Ravel, Schmitt, Enesco…) qui se forge une très solide réputation ; d’autant que l’homme montre dans ses lettres de non moins solides qualités de coeur, de fidélité et de loyauté envers ses amis, relations, soutiens.

La riche correspondance met en lumière toutes ces qualités personnelles qui dévoilent le fin réseau des amitiés, des estimes, les réalisations qui se font grâce aux rapprochements des personnalités qui sont aussi des personnes dotées d’un grand sens de la loyauté. Rien de tel cependant entre Théodore Dubois, directeur du Conservatoire (1898) et Fauré qui malgré ce que Dubois affirme officiellement, incarne pour ce dernier, le mauvais goût douteux (« trop modulé, trop recherché »… pour ne pas dire sophistiqué et précieux. Une mésentente fameuse, polissée par leur éducation, est restée célèbre. Ces deux là qui devinrent directeur du Conservatoire, n’étaient pas fait pour s’entendre. Il est vrai que la filière classique, académique, institutionnelle dont est issu Dubois, conditionne un être talentueux mais pas marquant, insensible à la fantaisie et la volupté audacieuse. Qualités que Fauré élève de l’école Niedermeyer, a cultivé sa vie durant non sans avoir conscience de son talent dans le domaine. L’histoire a depuis donné raison à Fauré, écartant désormais Dubois hors de la lumière du génie, dans un registre rien qu’académique (et ce malgré les tentatives récentes pour réhabiliter Dubois dans son contexte).

A travers les lettres très denses et documentées réunies ici, on suit pas à pas les conditions de création et la réception des oeuvres majeures : Pelléas et Mélisande (1898), son premier opéra Prométhée pour les arènes de Béziers (1900), le contexte de création de son second opéra Pénélope (1913) d’abord créé à Monte Carlo (chichement) puis surtout à Paris au TCE alors sous la direction d’Alfred Astruc (lequel déposera le bilan à la fin de la saison 1913, emportant dans sa chute le dernier opéra de Fauré)…

Personnalité réservée, Fauré cependant sait sortir du bois et entrer dans la lumière médiatique parisienne surtout à partir de 1903 quand il devient critique musical pour le Figaro (après s’être présenté à cet emploi à deux reprises). Devenu professeur de composition au Conservatoire (successeur de Massenet) puis directeur de l’Institution en 1905 (après Dubois son ennemi), Fauré mène une politique administrative courageuse, plutôt bénéfique pour l’établissement.

Tout l’univers amical, artistique et musical de Fauré se trouve ressuscité dans ce volume richement documenté et judicieusement annoté. L’auteur reprend un précédent corpus déjà publié qui regroupait alors essentiellement les lettres échangées entre Fauré et son maître et ami Saint-Saëns (SFM, Klincksieck, 1994). A cela il ajoute ici, l’ensemble des lettres de Fauré et d’autres correspondants en réponse : pour autant, ne cédant pas à une curiosité anecdotique, l’éditeur mène une sélection exigeante sur le matériel autographe, ne retenant que ce qui présente parmi d’innombrables lettres, un « intérêt biographique ou psychologique ». La liberté de ton avec certaines confidentes, pourtant très distinguées ou mécènes surprend et retient l’attention: telles la Comtesse Greffulhe (qui inspira à Proust sa Guermantes) et surtout la Princesse Edmond de Polignac, … ; comme la facilité d’écriture, entre franchise et tendresse avec sa maîtresse Marguerite Hasselsmans rencontrée sur la création de Prométhée à Béziers en 1901 (lettres longtemps demeurées inaccessibles); la valeur de la présentation éditée par Fayard concerne surtout la nouvelle datation donc la présentation chronologique de toutes les lettres, éditées et numérotées dans la continuité … un travail de recherche et de déduction opéré avec l’aide du spécialiste de Proust (grand connaisseur du Paris fin de siècle, Philip Kolb, lui-même éditeur de la correspondance de l’auteur d’ A la recherche du temps perdu). La succession des lettres ainsi établies permet de reprendre la datation de certaines partitions. Cependant certaines pièces demeurent difficiles à dater précisément comme l’opus 45 (2ème Quatuor avec piano). En l’état, les lettres avec des correspondants essentiels comme Marguerite Long, Vincent D’Indy sont encore trop fragmentaires, retrouvées au hasard des recherches dans le monde entier. Quoiqu’il en soit, l’apport est souvent inédit et toujours passionnant. C’est un Fauré attachant, qui parle essentiellement de musique et construit sa vie et ses passions pour elle, étonnamment fraternel, ami loyal et aimant que l’on découvre au fil des pages d’une somme désormais incontournable.

Tout l’univers amical, artistique et musical de Fauré se trouve ressuscité dans ce volume richement documenté et judicieusement annoté. L’auteur reprend un précédent corpus déjà publié qui regroupait alors essentiellement les lettres échangées entre Fauré et son maître et ami Saint-Saëns (SFM, Klincksieck, 1994). A cela il ajoute ici, l’ensemble des lettres de Fauré et d’autres correspondants en réponse : pour autant, ne cédant pas à une curiosité anecdotique, l’éditeur mène une sélection exigeante sur le matériel autographe, ne retenant que ce qui présente parmi d’innombrables lettres, un « intérêt biographique ou psychologique ». La liberté de ton avec certaines confidentes, pourtant très distinguées ou mécènes surprend et retient l’attention: telles la Comtesse Greffulhe (qui inspira à Proust sa Guermantes) et surtout la Princesse Edmond de Polignac, … ; comme la facilité d’écriture, entre franchise et tendresse avec sa maîtresse Marguerite Hasselsmans rencontrée sur la création de Prométhée à Béziers en 1901 (lettres longtemps demeurées inaccessibles); la valeur de la présentation éditée par Fayard concerne surtout la nouvelle datation donc la présentation chronologique de toutes les lettres, éditées et numérotées dans la continuité … un travail de recherche et de déduction opéré avec l’aide du spécialiste de Proust (grand connaisseur du Paris fin de siècle, Philip Kolb, lui-même éditeur de la correspondance de l’auteur d’ A la recherche du temps perdu). La succession des lettres ainsi établies permet de reprendre la datation de certaines partitions. Cependant certaines pièces demeurent difficiles à dater précisément comme l’opus 45 (2ème Quatuor avec piano). En l’état, les lettres avec des correspondants essentiels comme Marguerite Long, Vincent D’Indy sont encore trop fragmentaires, retrouvées au hasard des recherches dans le monde entier. Quoiqu’il en soit, l’apport est souvent inédit et toujours passionnant. C’est un Fauré attachant, qui parle essentiellement de musique et construit sa vie et ses passions pour elle, étonnamment fraternel, ami loyal et aimant que l’on découvre au fil des pages d’une somme désormais incontournable.

Livres, compte rendu critique. Gabriel Fauré : correspondance, suivi de Lettres à Madame H. Sélection, présentation, annotations par Jean-Michel Nectoux (éditions Fayard). EAN : 9782213687087. Parution : 21 octobre 2015. 914pages. Format : 153 x 235 mm. Prix public TTC: 38 €. CLIC de classiquenews d’octobre 2015.