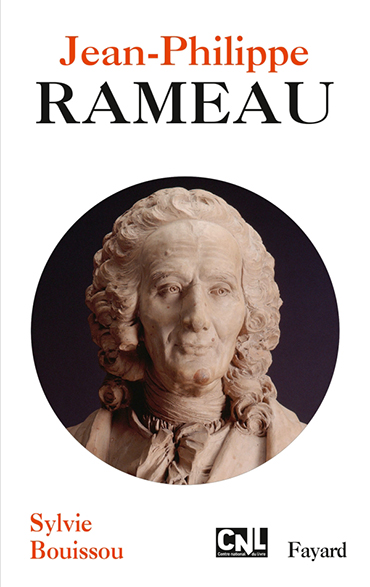

Livres, grande critique. Sylvie Bouissou : Jean Philippe Rameau (Fayard)… Nous l’attendions avec impatience, d’autant plus pour l’année Rameau 2014, celle des 250 ans de la mort. Fayard avait déjà édité le dictionnaire Rameau de Philippe Beaussant, « Rameau de A à Z », lequel commençait à dater : 400 pages, mai 1983, publication pour les 300 ans de la naissance). Le nouveau volume complet et très documenté : plus de 1000 pages, – Fayard oblige-, répare donc une absence criante : il manquait de facto une biographie de référence sur Jean-Philippe Rameau (1683-1764). La voici signée Sylvie Bouissou. En couverture, le buste en terre cuite de Rameau, génie du baroque français tardif par « Jean-Jacques » (… Caffieri et non Rousseau). Tous les aspects et visages de Rameau le Grand sont ici passés au crible, détroussant pour les atténuer à leur juste vérité, les calomnies jalouses ; soulignant par les témoignages des admirateurs l’absolue grandeur d’un homme des Lumières qui n’eut de cesse de concevoir la musique comme un laboratoire permanent, la vitrine de ses propres idées visionnaires sur la musique et son organisation théorique, ses effets émotionnels. L’enfance et la formation, les charges d’organiste dans plusieurs cathédrales de province, les premières oeuvres comme compositeur (musique sacrée dont les Motets, avec et sans chœur) mais aussi la musique de chambre et les pièces pour clavecin (les Trois Suites) les cantates, … autant d’avatars et de premiers épisodes qui préparent à l’éclosion du génie lyrique en 1733, à 50 ans (!) avec son premier opéra, d’une violence poétique inouïe Hippolyte et Aricie, véritable choc esthétique. En fait les partitions théâtrales sont déjà nombreuses avant Hippolyte car Rameau compose pour les tréteaux de la Foire (collaboration avec Piron, 1723-1734), et il sait aussi s’attirer la faveurs de riches mécènes ayant plus ou moins pressenti l’ampleur du génie à l’œuvre : « Du prince de Carignan à Alexandre Le Riche de La Pouplinière.

Livres, grande critique. Sylvie Bouissou : Jean Philippe Rameau (Fayard)… Nous l’attendions avec impatience, d’autant plus pour l’année Rameau 2014, celle des 250 ans de la mort. Fayard avait déjà édité le dictionnaire Rameau de Philippe Beaussant, « Rameau de A à Z », lequel commençait à dater : 400 pages, mai 1983, publication pour les 300 ans de la naissance). Le nouveau volume complet et très documenté : plus de 1000 pages, – Fayard oblige-, répare donc une absence criante : il manquait de facto une biographie de référence sur Jean-Philippe Rameau (1683-1764). La voici signée Sylvie Bouissou. En couverture, le buste en terre cuite de Rameau, génie du baroque français tardif par « Jean-Jacques » (… Caffieri et non Rousseau). Tous les aspects et visages de Rameau le Grand sont ici passés au crible, détroussant pour les atténuer à leur juste vérité, les calomnies jalouses ; soulignant par les témoignages des admirateurs l’absolue grandeur d’un homme des Lumières qui n’eut de cesse de concevoir la musique comme un laboratoire permanent, la vitrine de ses propres idées visionnaires sur la musique et son organisation théorique, ses effets émotionnels. L’enfance et la formation, les charges d’organiste dans plusieurs cathédrales de province, les premières oeuvres comme compositeur (musique sacrée dont les Motets, avec et sans chœur) mais aussi la musique de chambre et les pièces pour clavecin (les Trois Suites) les cantates, … autant d’avatars et de premiers épisodes qui préparent à l’éclosion du génie lyrique en 1733, à 50 ans (!) avec son premier opéra, d’une violence poétique inouïe Hippolyte et Aricie, véritable choc esthétique. En fait les partitions théâtrales sont déjà nombreuses avant Hippolyte car Rameau compose pour les tréteaux de la Foire (collaboration avec Piron, 1723-1734), et il sait aussi s’attirer la faveurs de riches mécènes ayant plus ou moins pressenti l’ampleur du génie à l’œuvre : « Du prince de Carignan à Alexandre Le Riche de La Pouplinière.

Une grande partie du texte biographique se consacre à l’activité du Rameau « opérateur » à Paris (1733-1744), la collaboration avec Voltaire (malheureusement sans grands aboutissements concrets malgré des amorces prometteuses) ; déjà la pensée analytique et synthétique de Rameau se précise et se distingue parmi ses contemporains comme en témoigne le traité de dramaturgie des Indes Galantes (composé avec Fuzelier)… les grandes tragédies lyriques sont une à une minutieusement présentées, analysées, commentées : Castor et Pollux (où pointe l’influence de la franc-maçonnerie) ; Dardanus présenté en « naufrage » (à cause de son livret que Rameau reprendra lui-même);… l’auteure sait aussi consacrer un grand chapitre aux Fêtes d’Hébé, sommet du genre ballet ; mais aussi les ouvrages composés pour Versailles et le mariage du Dauphin (La Princesse de Navarre sur le livret de Voltaire, et évidemment l’inclassable Platée de 1745 et son délire envahissant, incarné par la Folie…). L’intérêt revient aux parties dévolues à la notion de crise artistique et compositionnelle, celle des années 1750 : qui touche toutes les oeuvres autour de ce cap chronologique, et qu’annonce la singularité de Naïs, « opéra pour la paix »… comme Zaïs (1748), Zoroastre (1749), Pygmalion… remous et tiraillements esthétiques qu’exacerbe la fameuse Querelle des Bouffons de 1752, confirmant dans le goût du public la place des Italiens et leur verve comique.

Parmi les révélations précieuses : l’activité du pédagogue (avec la liste de ses élèves connus !) et les dernières œuvres (« cabale, remaniements et défaveur ») qui portent le destin et le sens du genre tragique monarchique en ses dernières heures (Les Boréades, le dernier opéra laissé en 1764 à la mort imprévue de l’auteur)… Les derniers chapitres éclaircissent les principes du théoricien et démêlent les étapes de sa querelle longuement orchestrées avec les Encyclopédistes, lesquels rangés du côté de Rousseau, l’infatigable querelleur et polémiste, ont nourri le procès Rameau. En complément, l’auteure ajoute de nombreux documents très bénéfiques : synopsis chronologique des oeuvres de Rameau, des parodies des oeuvres dramatiques de Rameau. Lecture incontournable pour l’année des 250 ans. Rameau méritait bien après l’ouvrage de Beaussant, une texte exhaustif, défendant l’homme, le théoricien, le compositeur, l’immense poète du cœur humain. Les détracteurs sont toujours aussi tenaces, présentant un musicien intellectuel et abstrait, sophistiqué et artificiel : ils font à travers Rameau, le procès idéologique de l’opéra royal et de la machinerie tragique (cf les ouvrages de Catherine Kintzler qui n’a cessé de démonter et déprécier la valeur du théâtre ramélien). C’est oublier la vérité et la justesse d’une œuvre musicalement flamboyante et souvent inouïe dont la criante et profonde poésie exprime le mystère du sentiment, les vertiges délirants des passions humaines, inscrits dans le cycle des saisons et de la nature enchanteresse. Démonstration enfin réalisée ici.

Parmi les révélations précieuses : l’activité du pédagogue (avec la liste de ses élèves connus !) et les dernières œuvres (« cabale, remaniements et défaveur ») qui portent le destin et le sens du genre tragique monarchique en ses dernières heures (Les Boréades, le dernier opéra laissé en 1764 à la mort imprévue de l’auteur)… Les derniers chapitres éclaircissent les principes du théoricien et démêlent les étapes de sa querelle longuement orchestrées avec les Encyclopédistes, lesquels rangés du côté de Rousseau, l’infatigable querelleur et polémiste, ont nourri le procès Rameau. En complément, l’auteure ajoute de nombreux documents très bénéfiques : synopsis chronologique des oeuvres de Rameau, des parodies des oeuvres dramatiques de Rameau. Lecture incontournable pour l’année des 250 ans. Rameau méritait bien après l’ouvrage de Beaussant, une texte exhaustif, défendant l’homme, le théoricien, le compositeur, l’immense poète du cœur humain. Les détracteurs sont toujours aussi tenaces, présentant un musicien intellectuel et abstrait, sophistiqué et artificiel : ils font à travers Rameau, le procès idéologique de l’opéra royal et de la machinerie tragique (cf les ouvrages de Catherine Kintzler qui n’a cessé de démonter et déprécier la valeur du théâtre ramélien). C’est oublier la vérité et la justesse d’une œuvre musicalement flamboyante et souvent inouïe dont la criante et profonde poésie exprime le mystère du sentiment, les vertiges délirants des passions humaines, inscrits dans le cycle des saisons et de la nature enchanteresse. Démonstration enfin réalisée ici.

Rameau dévoilé, révélé… L’intérêt du texte est de reprendre nombre d’éléments et apports diversement disséminés au gré des recherches les plus récentes. L’une des surprises les plus déconcertantes reste que Sylvie Bouissou a découvert que Rameau était l’auteur de la mélodie « Frère Jacques » ! Rien de moins… Parmi les chapitres les plus passionnants, remarquablement documentés : l’activité de Rameau avant l’opéra, c’est à dire ses années de galère comme organiste dans diverses paroisses de France et de Navarre ; son œuvre de pédagogue… ; la lutte du compositeur génial dans son temps qui même s’il fut estimé, reconnu, généreusement remercié par Louis XV à Versailles, n’en suscita pas moins nombre de jalousies organisées dont surtout celle des scientifiques avec en tête Diderot et D’Alembert – le premier écorchant ad vitam notre compositeur en penseur délirant caractériel dans sa pièce « Le neveu de Rameau », sans omettre l’infatigable Rousseau, le pire des détracteur qui s’entendait en musique inversement à son réel talent comme polémiste affûté. Les joutes littéraires que Rameau n’a cessé de nourrir sa vie durant et jusqu’à un âge avancé, en disent long sur le climat de l’époque, la difficulté de se maintenir dans les sphères musicales et politiques, la dureté des avis rapidement tranchés et expéditifs, la difficulté de faire reconnaître objectivement son génie…

Rameau dévoilé, révélé… L’intérêt du texte est de reprendre nombre d’éléments et apports diversement disséminés au gré des recherches les plus récentes. L’une des surprises les plus déconcertantes reste que Sylvie Bouissou a découvert que Rameau était l’auteur de la mélodie « Frère Jacques » ! Rien de moins… Parmi les chapitres les plus passionnants, remarquablement documentés : l’activité de Rameau avant l’opéra, c’est à dire ses années de galère comme organiste dans diverses paroisses de France et de Navarre ; son œuvre de pédagogue… ; la lutte du compositeur génial dans son temps qui même s’il fut estimé, reconnu, généreusement remercié par Louis XV à Versailles, n’en suscita pas moins nombre de jalousies organisées dont surtout celle des scientifiques avec en tête Diderot et D’Alembert – le premier écorchant ad vitam notre compositeur en penseur délirant caractériel dans sa pièce « Le neveu de Rameau », sans omettre l’infatigable Rousseau, le pire des détracteur qui s’entendait en musique inversement à son réel talent comme polémiste affûté. Les joutes littéraires que Rameau n’a cessé de nourrir sa vie durant et jusqu’à un âge avancé, en disent long sur le climat de l’époque, la difficulté de se maintenir dans les sphères musicales et politiques, la dureté des avis rapidement tranchés et expéditifs, la difficulté de faire reconnaître objectivement son génie…

Même Collé, l’unique librettiste du ballet Daphnis et Églé, pourtant admiratif quant au talent du Rameau compositeur, ne cessa lui aussi de détruire ses ballets et opéras jusqu’en 1764… au point d’affirmer toujours haut et fort combien Rameau répétait, ressassait, était usé… Les Boréades composé à 80 ans, montrent l’inverse : un pur génie juvénile et vert, d’une audace inouïe rappelant l’autre miracle musical qu’est le Falstaff de Verdi, lui aussi composé à l’extrémité d’une vie tout aussi longue et remplie, laborieuse et … révolutionnaire. Là encore, sur ce chapitre, le texte éclaire le bénéfice miraculeux que permet Les Boréades.

L’auteure de la passionnante biographie dévoile enfin Rameau sur ses années officielles à Versailles, collaborant surtout avec Cahusac, librettiste pareillement exigent dont l’entente exceptionnelle – et « fusionnelle », aura permis de mûrir une ambition partagée pour réformer tous les genres théâtraux et lyriques ! Car le visage du Rameau que nous aimons tant se précise enfin : révolutionnaire et atypique voire anticonformiste, surtout brillamment inventif et même visionnaire, ayant ce souci inégalé à son époque pour le « timbre ». De ce fait, les passerelles vers Berlioz, et jusqu’à Debussy sont clairement (et légitimement) argumentées.

Voici Rameau le grand, l’indispensable, l’irremplaçable, l’inestimable saisi comme on ne l’imaginait plus, en un texte vibrant et défenseur, le meilleur hommage écrit en français, complété, structuré… jamais mieux élaboré sur ces 10 dernières années : ses opéras, comédies et ballets les plus décisives pour l’évolution des genres : dont Hippolyte et Aricie, Castor et Pollux, Dardanus (véritable naufrage : sur le plan de son livret et de la construction dramatique mais musicalement exceptionnel), ou encore Platée et Les Boréades, sans omettre Les Indes Galantes, Les Fêtes d’Hébé et Les Paladins… renseignent enfin dans leur genèse et réécritures successives, l’ambition et le génie de Rameau. Même les opéras censurés et oubliés depuis (en vérité recyclés ensuite dans les ouvrages dramatiques postérieurs), comme Samson (écrit avec Voltaire) ou Linus (vrai mystère au sein de l’opera omnia) sont minutieusement analysés. Le lecteur comprend combien Rameau fut une expérimentateur insatisfait, un chercheur permanent, un penseur et théoricien unique dans l’histoire de la musique, – au point de défendre à ses dernières heures, que la musique était un modèle pour toutes les autres disciplines scientifiques… Ambition fulgurante illimitée d’un auteur, soucieux de défendre la primauté de son art, comme l’ont fait les peintres et les poètes, les théâtraux aussi avant lui. En Rameau, s’inscrit l’histoire bouleversante d’une ambition et d’un dépassement visionnaire au service de la musique.

Voici Rameau le grand, l’indispensable, l’irremplaçable, l’inestimable saisi comme on ne l’imaginait plus, en un texte vibrant et défenseur, le meilleur hommage écrit en français, complété, structuré… jamais mieux élaboré sur ces 10 dernières années : ses opéras, comédies et ballets les plus décisives pour l’évolution des genres : dont Hippolyte et Aricie, Castor et Pollux, Dardanus (véritable naufrage : sur le plan de son livret et de la construction dramatique mais musicalement exceptionnel), ou encore Platée et Les Boréades, sans omettre Les Indes Galantes, Les Fêtes d’Hébé et Les Paladins… renseignent enfin dans leur genèse et réécritures successives, l’ambition et le génie de Rameau. Même les opéras censurés et oubliés depuis (en vérité recyclés ensuite dans les ouvrages dramatiques postérieurs), comme Samson (écrit avec Voltaire) ou Linus (vrai mystère au sein de l’opera omnia) sont minutieusement analysés. Le lecteur comprend combien Rameau fut une expérimentateur insatisfait, un chercheur permanent, un penseur et théoricien unique dans l’histoire de la musique, – au point de défendre à ses dernières heures, que la musique était un modèle pour toutes les autres disciplines scientifiques… Ambition fulgurante illimitée d’un auteur, soucieux de défendre la primauté de son art, comme l’ont fait les peintres et les poètes, les théâtraux aussi avant lui. En Rameau, s’inscrit l’histoire bouleversante d’une ambition et d’un dépassement visionnaire au service de la musique.

Au fil des pages, le visage de Rameau s’adoucit, s’humanise ; il nous touche car en plus du démiurge radical, il fut aussi un homme de cœur et de conviction, n’hésitant pas à représenter sur la scène, des sujets interdits jusque là, à dénoncer sous couvert de divertissement et d’enchantements (réels), – proche de Voltaire et encouragé par le binôme composé avec Cahusac-, la part la plus répugnante et méprisable de l’humanité. Un humaniste engagé, subtilement anticonformiste… Texte essentiel et magistral, d’autant plus opportun en cette année de célébration.

Sylvie Bouissou : Jean-Philippe Rameau (Fayard). 1168 pages. Parution : 7 mai 2014.

Lire notre dossier Rameau 2014 ; notre sélection des opéras et productions à l’affiche pour l’année des 250 ans de la mort